脑梗死具有高发病率、高致残率及高致死率的特点。我国每年约150万人发病,其中75%有不同程度致残,严重致残率达40%,极大地影响了病人的生活质量,给家庭、社会、国家带来沉重负担。如何最大限度地恢复脑梗死病人的神经功能,寻找有效的康复疗法是目前治疗脑梗死的研究重点。脑梗死属于中医“中风病”范畴,中医学认为“气血逆乱、脑脉痹阻”是中风病的重要发病机制,中医经络理论“循经取穴、疏通脉络”是中医治疗脑梗死的有效康复方法。自1972年应用超声波疗法治疗脑梗死血管病至今已有40余年的临床实践,收到不同程度的效果。激光治疗是近年来从动物实验推广到临床应用中的、被广泛认可效果明显的康复治疗手段。因此基于传统医学的“经络理论”结合现代医学超声、激光、电刺激技术诞生的超声、激光、神经肌肉电刺激治疗仪,通过低频脉冲直流电刺激穴位,配合超声、激光作用,达到改善脑梗死病人瘫痪肢体功能的目的。本研究探讨3种治疗手段结合的超声、激光、神经肌肉电刺激治疗仪同步综合治疗急性脑梗死的疗效和安全性。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2015年8月—2016年1月在西安交通大学第二附属医院神经内科住院,经头颅CT+磁共振弥散加权成像确诊,病程在3 d内、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分2分~20分的急性大脑半球梗死病人。排除:溶栓治疗、合并严重脑水肿的大面积脑梗死、颅内肿瘤、妊娠、放置心脏起搏器、有出血倾向、鼻腔内不明出血或光过敏者、肢体有骨折、有颅骨缺损的病人。共纳入病人68例,男42例,女26例,年龄30岁~78岁。随机分为观察组和对照组,各34例。观察组,平均年龄65.3岁;男22例,女12例;合并高血压24例,糖尿病11例,冠心病5例;NIHSS评分平均10.1分;Barthel指数20分~90分,平均45.5分。对照组,平均年龄67.8岁;男20例,女14例;合并高血压26例,糖尿病9例,冠心病6例;NIHSS评分平均9.6分;Barthel指数20分~90分,平均45.8分。两组临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法 两组病人均给予常规治疗:抗血小板聚集(阿司匹林每日100 mg)、调脂固斑药物(阿托伐他汀钙每日10 mg~20 mg)、脑保护(依达拉奉注射液)、活血化瘀(丹红注射液)及调节血压、血糖治疗,连用14 d,出院后继续口服抗血小板聚集及调脂固斑药物。观察组在常规治疗同时给予超声、激光、神经肌肉电刺激治疗仪综合治疗,连用14 d。

1.3 研究仪器 超声、激光、神经肌肉电刺激治疗仪(型号:APOTREATTM-800D,北京天行健医疗科技有限公司)。治疗方法:治疗时,将超声专用帽戴于病人头部,所有超声治疗时头上均匀涂抹耦合剂,调节超声专用头帽的调节旋钮,使超声治疗头分别置于病人两侧颞窗、病灶头皮投影区等部位,一般声强0.75 W/cm2~1.25 W/cm2;将激光输出器套入鼻塞内,选择鼻腔为照射部位,波长635 nm;使用神经肌肉电刺激时,依据中医腧穴学,选取阳明经穴位为主,将电极板置于穴位上,上肢选取肩三针、曲池、外关、合谷等穴,下肢选取髀关、伏突、足三里、三阴交、太冲等穴,选择病人可耐受的最大频率(20 Hz~1 000 Hz);每次30 min,每日1次。

1.4 疗效评价 治疗前及治疗后2周、4周及12周分别进行NIHSS评分、Barthel指数评分及改良Rankin量表(mRS)。采用NIHSS评分量表评价病人神经功能缺损情况,分值越高表明神经功能缺损情况越严重。采用Barthel指数评估并比较病人生活质量,分值越高表明生活质量越好。mRS量表评估病人脑梗死后的病残程度。

参照全国脑血管病学术会议制订的神经功能缺损及生活能力评定标准进行疗效评定。基本痊愈:临床症状及体征基本消失,NIHSS评分减少90%~100%,mRS评分病残程度0级,生活可自理;显著进步:临床症状及体征明显改善,NIHSS评分减少46%~89%,mRS评分病残程度1级~3级,生活基本自理;进步:临床症状及体征有所好转,NIHSS评分减少18%~45%,生活无法自理;无效:临床症状及体征无变化或恶化,NIHSS评分减少小于17%或增加。

1.5 统计学处理 采用SPSS 17.0统计软件进行分析,计数资料采用χ2检验;计量资料以均数±标准差(![]() ±s)表示,采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

±s)表示,采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

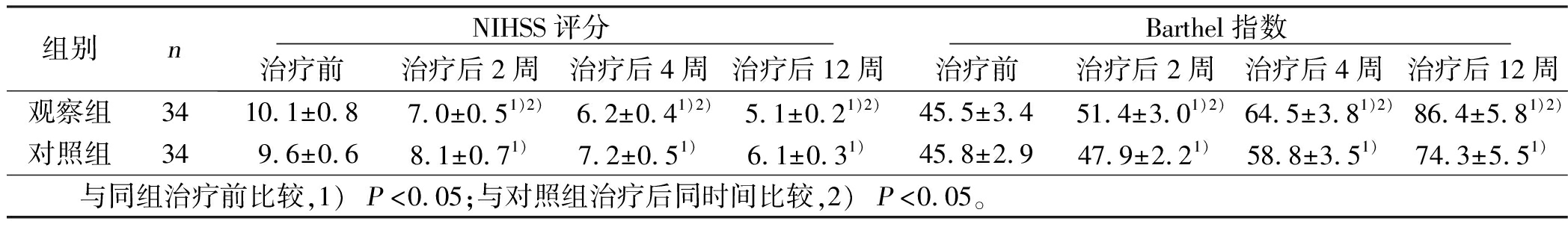

2.1 两组NIHSS评分和Barthel指数评分比较 两组病人治疗后2周、4周及12周NIHSS评分均较治疗前下降,Barthel指数评分均较治疗前升高,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后2周、4周及12周观察组与对照组比较,NIHSS评分更低,Barthel指数评分更高,差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 两组NIHSS评分和Barthel指数评分比较(![]() ±s) 分

±s) 分

组别n NIHSS评分 治疗前治疗后2周治疗后4周 治疗后12周 Barthel指数 治疗前治疗后2周治疗后4周 治疗后12周观察组 3410.1±0.87.0±0.51)2) 6.2±0.41)2)5.1±0.21)2)45.5±3.451.4±3.01)2)64.5±3.81)2)86.4±5.81)2)对照组349.6±0.68.1±0.71)7.2±0.51)6.1±0.31)45.8±2.947.9±2.21)58.8±3.51) 74.3±5.51) 与同组治疗前比较,1)P<0.05;与对照组治疗后同时间比较,2)P<0.05。

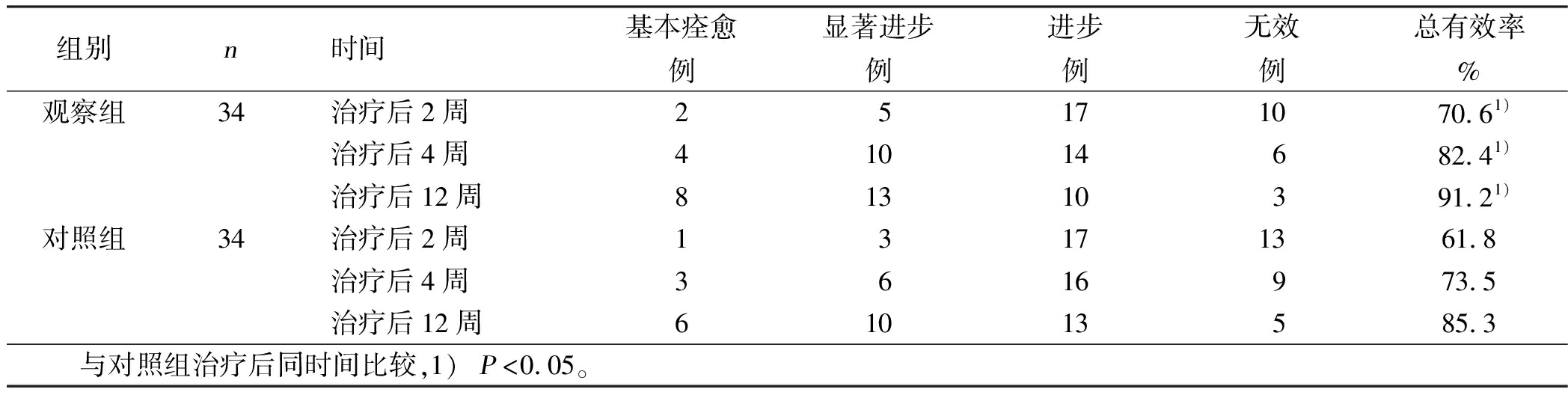

2.2 两组临床疗效比较 治疗后2周、4周及12周,观察组总有效率均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 两组临床疗效比较

组别n时间基本痊愈例显著进步例进步例无效例总有效率%观察组34治疗后2周25171070.61)治疗后4周41014682.41)治疗后12周81310391.21)对照组34治疗后2周13171361.8治疗后4周3616973.5治疗后12周61013585.3 与对照组治疗后同时间比较,1)P<0.05。

2.3 不良反应 超声、激光、神经肌肉电刺激治疗仪治疗过程中及治疗后12周随访均未发现不良反应。

3 讨 论

脑梗死偏瘫属中医学“中风”范畴。中医认为中风病是在肝肾阴虚基础上血瘀、痰湿、内虚、风、火、气等相互影响导致经络不通而肢体不仁不用的一种疾病。针灸治疗中风偏瘫历史悠久,疗效肯定,早在《灵枢·热病》篇中有记载。针刺治疗中风病偏瘫的选穴原则是“治痿独取阳明”,阳明经为多气多血之经,主润宗筋,阳明经气通畅,则正气得以扶助,“阳明虚则宗筋纵”,宗筋纵则不能束骨以利关节[1],故历代医家多选取阳明经穴位为主,以健脾益胃以化生气血,疏通经络以调气血,使肢体功能逐渐恢复。现代医学研究表明,针刺阳明经穴通过改变血流速度和血管舒缩,以达到颅内血流的动态平衡;可加强瘫痪肌肉的血液循环,促进神经兴奋及传导功能恢复,延缓肌肉失用性萎缩,改变体内神经介质分泌和酶的活性,调整脑电活动和皮层体感诱发电位,从而达到治疗脑梗死的目的[2-4]。

电刺激经络穴位是一种新型针灸思想经络导通疗法,目前经络电刺激已广泛治疗中风病引起的偏瘫及神经肌肉疾病等多种病症。本研究应用神经肌肉电刺激治疗仪,选取“阳明经穴位”,上肢选取肩三针、曲池、外关、合谷等穴,下肢选取髀关、伏突、足三里、三阴交、太冲等穴,利用低频脉冲直流电刺激穴位,治疗前后采用NIHSS评分、Barthel指数评分及mRS评分评估病人神经功能缺损恢复情况及生活自理能力,结果显示观察组病人瘫痪肢体功能恢复评估明显优于对照组(P<0.05),与胡春兰等[5-6]研究结果相一致,该结果表明直流电刺激穴位同样起到治疗作用,其与针刺穴位的疗效差异有待进一步临床对照研究验证。

超声波治疗脑梗死血管病已有40多年历史,国内学者研究其安全性、可行性结果证实,超声辅助药物治疗中风病可提高疗效,且一定频率和功率的超声波对脑组织无损害[7]。超声波对中风偏瘫病人康复治疗的作用机制目前尚不明确。有研究认为超声波作用于人体产生的温热、机械振动及理化效应,可使局部血管扩张、血流加快及改善血液循环,其机械振动、温热作用。有利于侧支循环的建立,增加缺血脑组织的血液供应。机械振动可对脑细胞产生细微的摩擦作用,促进细胞代谢,提高酶的活性,改善细胞膜的通透性,有利于细胞内外的物质交换,促进细胞功能的恢复。李季等[8-9]临床研究发现针刺结合超声波治疗仪对中风后运动功能障碍的恢复疗效显著。本研究证实,超声波辅助治疗可有效改善中风病病人瘫痪肢体功能恢复,提高病人生活质量,是一种安全有效的辅助疗法。

激光治疗是近年来从动物实验推广至临床应用中的广泛认证效果显著的治疗手段。不同脑梗死动物模型研究提示,低能量激光疗法(LLLT)治疗可使栓塞动物模型的神经功能评分显著提高[10-14]。国外临床研究证实,LLLT治疗急性脑梗死可明显改善脑梗死病人NIHSS和mRS评分[15]。有研究发现,低剂量激光作用于机体可产生一系列生物学效应,如血管扩张、改善微循环、降低血黏度、调节神经介质、激素分泌等达到治疗目的[16]。邓彦等[17]临床研究证实,低剂量激光鼻腔照射联合电刺激小脑治疗脑梗死具有显著疗效,有利于中风病病人肢体功能的早期恢复。本研究结果进一步证实激光辅助治疗脑梗死是一种有效的临床康复治疗手段,观察组病人神经功能缺损评分较对照组明显改善,与郑欣等[18-19]临床研究结果一致。

综上所述,神经肌肉电刺激穴位配合超声、激光3者相结合的治疗手段,可有效促进脑梗死病人瘫痪肢体功能恢复,提高脑梗死病人的自理能力及生活质量,降低病残程度。超声、激光、神经肌肉电刺激治疗仪作为一种综合康复治疗手段,可辅助药物治疗,早期应用于急性脑梗死病人,以期达到更好地康复,且该治疗方法简单实用,安全有效,易于临床推广。今后拟进一步探讨该治疗手段在脑梗死病人恢复期的应用。