心房颤动是临床上最常见的心律失常类型之一。目前对于心房颤动的临床治疗及研讨已取得了长足发展,阵发性房颤的射频消融治疗更是热点[1]。尤其是环肺静脉电隔离术得到了普遍开展,使得阵发性房颤的治疗得到了快速发展。心房颤动在中医学中属“心悸”“怔忡”等范畴[2]。目前对于心房颤动的中医辨证分型尚无统一定论,医家各抒己见。本研究分析阵发性房颤射频消融术前后中医证型演变及心脏功能、炎症因素的变化,现报道如下。

1.1 一般资料 根据《ACC/AHA/ESC房颤治疗指南》中提出的射频消融手术适应证,选择2015年12月—2017年2月在宝安区人民医院心内科行阵发性房颤射频消融术的病人80例。纳入标准:①年龄18岁~75岁;②符合阵发性房颤的诊断标准且行射频消融术治疗;③病人或其家属自愿参与研究,并与我院签订知情同意书。排除标准:①有病态窦房结类综合征及心动过速等恶性心律失常者;②心力严重衰竭,近期内有心肌梗死病史;③合并有较为严重的肝、肾及神经系统的原发病或精神病者;④发热及急、慢性感染等疾病者;⑤妊娠期或哺乳期妇女;⑥恶性肿瘤者。

1.2 研究方法 对行射频消融术的心房颤动病人实施中医证侯相关资料的釆集,术前均行心脏彩超、超敏C -反应蛋白(hs -CRP)、脑钠肽前体(proBNP)、D -二聚体检查,术后1周、4周复查。心脏检查包括左室舒张末内径(LVEDD)、左室射血分数(LVEF)以及左房前后径(LAD),均选用直接观察法,通过对病人的诊查和访谈,搜集病人的资料信息,再填写术前调查表。在术后1周、4周通过门诊或者电话实施随访,完成调查表。病人的中医证候分型由2名有经验的医师实施详细辨证,讨论决定其证候分型,分型重点关注主证。

1.3 中医辨证分型标准 依照《中药新药临床研究指导原则》,针对心房颤动的常见证型进行总结。共确定以下6个中医证型,包括气阴两虚证、气滞血瘀证、心肾不交证、肝肾阴虚证、阳虚湿阻证以及络风内动证。

1.4 统计学处理 采用SPSS 21.0统计软件进行数据分析,计数资料采用χ2检验,计量资料采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

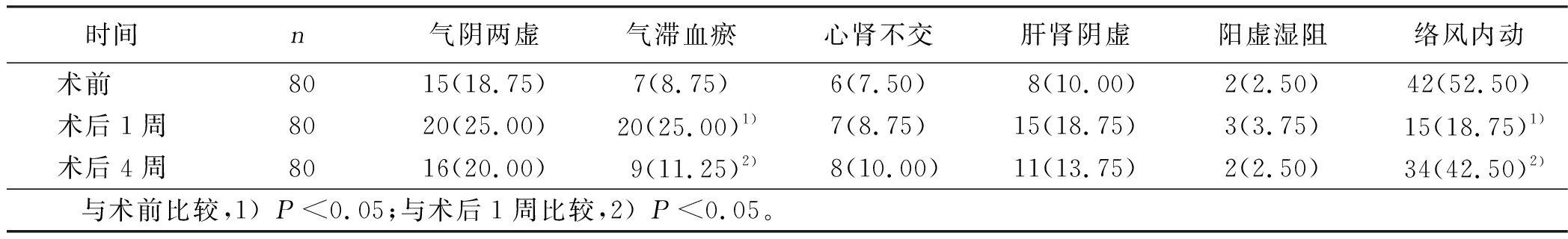

2.1 射频消融术前后中医证型演变(见表1)

表1 射频消融术前后中医证型演变 例(%)

时间n气阴两虚气滞血瘀心肾不交肝肾阴虚阳虚湿阻络风内动术前 8015(18.75)7(8.75)6(7.50)8(10.00)2(2.50)42(52.50)术后1周8020(25.00)20(25.00)1)7(8.75)15(18.75)3(3.75)15(18.75)1)术后4周8016(20.00)9(11.25)2)8(10.00)11(13.75)2(2.50)34(42.50)2) 与术前比较,1)P<0.05;与术后1周比较,2)P<0.05。

2.2 射频消融术前后炎症因素变化(见表2)

表2 射频消融术前后炎症因素变化(![]() ±s)

±s)

时间hs-CRPmg/dLproBNPpg/mLD-二聚体mg/L术前 5.44±1.06117.94±53.618.47±4.02术后4周5.20±0.12114.52±37.469.58±3.71t值2.0120.468-1.815P0.0460.641 0.071

2.3 射频消融术前后心脏功能变化(见表3)

表3 射频消融术前后心脏功能变化(![]() ±s)

±s)

组别LVEDDmmLVEF%LADmm术前 49.42±3.9264.87±6.3136.63±3.51术后4周47.11±3.4360.58±5.7236.42±2.96t值3.9674.5050.409P0.0010.0000.683

目前临床上对于心房颤动的治疗主要包括射频消融手术治疗和药物治疗,且已有研究将导管射频消融术推荐为心房颤动的一线治疗方案[3]。随着对心房颤动发病机制认识的提高,导管消融疗法已成为临床电生理学中较受关注的重要问题之一[4]。中医学中并没有心房颤动的对应病症名称,心房颤动在中医中属于“心悸”“证仲”。本研究通过观察80例阵发性房颤病人射频消融术前后的中医证型的分布特点及演变规律,以提高对阵发性房颤的认识,有助于提高心房颤动的中医客观辨证水平[5]。

80例阵发性房颤病人接受射频消融术前、术后1周以及术后4周中医证型演变结果显示,接受射频消融术前后中医证型分布有变化,以气滞血瘀及络风内动两种证型的分布变化最大。气滞血瘀证术前仅占8.75%,术后1周上升到25.00%,术后4周又下降到11.25%;络风内动证术前高达52.50%,术后1周下降到18.75%,术后4周又上升到42.50%。射频消融术前后其他单一证型分布有一定变化,但差异均无统计学意义(P>0.05)。气滞血瘀证的主症为心悸胸闷、阵发胸痛;次症是唇紫甲青、舌暗有瘀点或瘀斑且苔少、有脉涩促或结。络风内动证的主症为心悸、乏力、气短;次症是突然发病、时作时止、反复发病、病程迁延,其舌暗或有瘀斑和瘀点,且脉弦数。这也符合金奇等[6]的报道结果。

射频消融术后4周病人的hs -CRP炎症因子水平明显降低,差异有统计学意义(P<0.05)。有研究表明,在心房颤动的发展中,炎症因子确实参与了整个过程,且炎症因子hs -CRP的升高能够作为预测心房颤动发生的重要因素[7 -8]。通常情况下,若hs -CRP的水平大于1.56 mg/dL,则阵发性房颤很可能发展为持续性房颤。有研究表明,炎症因子是心房颤动发生的主要因素[9 -11]。本研究中,射频消融术后除hs -CRP明显下降外,其余两项炎性因子没有明显变化。

综上所述,阵发性房颤病人射频消融术前后的中医证候分型以气滞血瘀及络风内动分布变化最大,术后4周hs -CRP水平、LVEDD及LVEF明显降低。

[1] 邢适颖,王红雷,董平栓,等.导管射频消融术治疗阵发性房颤的疗效观察[J].中医学报,2014(B07):301.

[2] 常海明,朱建国,那开宪,等.心房颤动射频消融术前后心肌生化标志物及炎性因子的变化[J].中国医药导刊,2010,12(8):1299 -1300.

[3] 张晓玲,荣昊,尚艳文,等.超声心动图评价阵发性心房颤动患者射频消融术前后左心房功能变化[J].中华超声影像学杂志,2014,23(4):888 -890.

[4] 顾闻达,郭惠明,卢聪,等.心脏手术同期射频消融治疗房颤的中长期疗效分析[J].中华胸心血管外科杂志,2016,32(3):147 -150.

[5] 汪云翔.203例房颤患者中医辨证相关因素分析[J].西部中医药,2012,25(12):61 -62.

[6] 金奇,张凝,罗庆志,等.冷冻球囊消融与磁导航指导的射频消融治疗阵发性心房颤动的临床对照研究[J].中华心律失常学杂志,2016,20(4):336 -341.

[7] 孙少喜,罗苑苑,李蘅,等.射频消融术对阵发性房颤患者左房结构和收缩功能的影响[J].南方医科大学,2011,32(10):1256 -1258.

[8] 彭健灵,温小良,胡志欢,等.多层螺旋CT在心房颤动患者射频消融术前的应用价值研究[J].中华老年心脑血管病杂志,2016,18(6):597 -599.

[9] 郭文杰,徐伟豪,兰凯,等.导管射频消融治疗房颤时肺静脉电位振幅变化趋势的分析[J].中华老年多器官疾病杂志,2016,15(4):255 -259.

[10] 韩红,李天亮,张晓丽,等.左心房功能指数评价心房颤动患者射频消融术前后左心房功能[J].中华临床医师杂志(电子版),2016,10(16):2409 -2413.

[11] 刘凤双,李国庆,王凤霞,等.心房颤动患者射频消融手术前后左心房结构及功能变化[J].中华实用诊断与治疗杂志,2016,30(4):386 -388.