溃疡性结肠炎(UC)的病变局限在大肠黏膜及黏膜下层[1],其易发作,需长期服药等给病人带来了极大的痛苦和精神压力,影响该病的治疗和预后[2],近年来,发病率明显上升,影响人们身心健康和生活质量[3]。有研究指出,缓解病人的负性情绪,有助于疾病的治疗和康复[4-5]。因此,本研究通过调查分析UC病人的负性情绪,为进一步设计有效的干预方案奠定基础。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究采用方便抽样的方法,选取2017年1月—2018年2月在我院确诊为UC的180例病人。纳入标准:①符合UC的诊断标准[6],均经结肠镜和病理检查确诊;②年龄18~60岁且长期居住在太原;③签署同意书者且无认知障碍,能顺利完成问卷。排除标准:①使用过抗焦虑、抑郁药物病人;②妊娠期、哺乳期妇女;③有认知功能障碍;

1.2 调查工具

1.2.1 一般资料调查表

主要调查病人性别、年龄、文化程度、职业、婚姻状况等一般资料。

1.2.2 汉密顿焦虑量表

汉密顿焦虑量表(Hamilton Anxiey Scale,HAMA)[7],HAMA包括14个项目,总分≥29分可能为严重焦虑;21分≤总分<29分为有明显焦虑;14分≤总分<21分为肯定有焦虑;7分≤总分<14分可能有焦虑;总分<7分,没有焦虑症状。

1.2.3 汉密顿抑郁量表

汉密顿抑郁量表(Hamilton Depression Scale,HAMD)[7],HAMD有24项、21项、17项等多种版本,这里选用24项版本,总分≥35分,为严重抑郁;20分≤总分<35分,为中度抑郁;8分≤总分<20分,为轻度抑郁;总分<8分,则没有抑郁症状。

1.3 调查方法

由经统一培训的调查者对符合纳入和排除标准的UC病人说明调查的目的、方法、结果的无害性和保密性等,使用统一的指导语,病人填写好调查表后,当场收回,并检查有无空项,汉密顿焦虑量表和汉密顿抑郁量表由调查者采用交谈和观察的方式对UC病人进行评分。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0软件进行数据录入和分析。采用均数±标准差![]() 例数、构成比(%)描述UC病人的一般资料和焦虑、抑郁得分;采用方差分析比较不同UC病人HAMA表、HAMD表得分的差异;采用多元线性逐步回归分析UC病人负性情绪的影响因素。

例数、构成比(%)描述UC病人的一般资料和焦虑、抑郁得分;采用方差分析比较不同UC病人HAMA表、HAMD表得分的差异;采用多元线性逐步回归分析UC病人负性情绪的影响因素。

2 结果

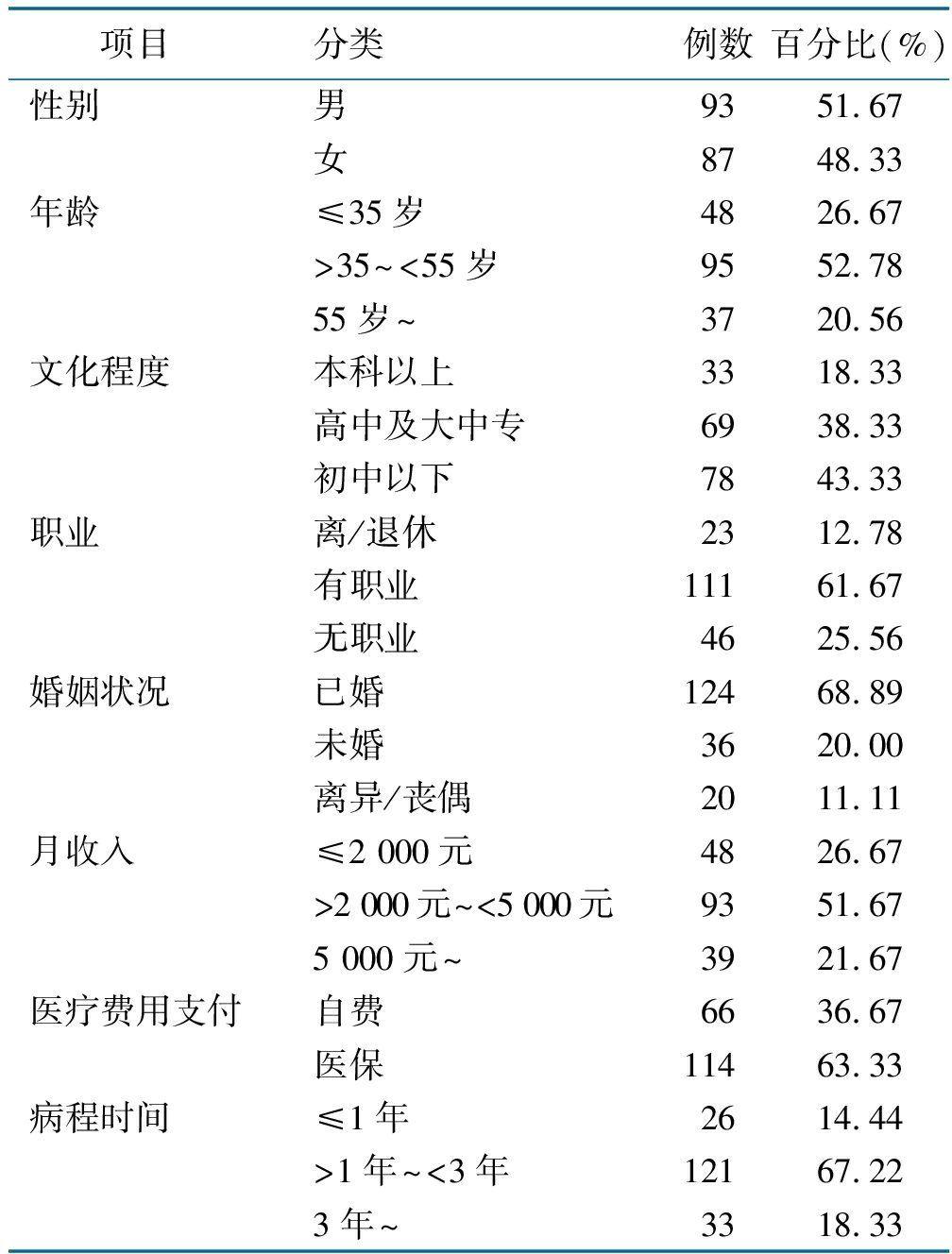

2.1 一般资料(见表1)

表1 UC病人的一般资料

项目分类例数百分比(%)性别男9351.67女8748.33年龄≤35岁4826.67>35~<55岁9552.7855岁~3720.56文化程度本科以上3318.33高中及大中专6938.33初中以下7843.33职业 离/退休2312.78有职业111 61.67无职业4625.56婚姻状况已婚124 68.89未婚3620.00离异/丧偶2011.11月收入≤2 000元4826.67>2 000元~<5 000元9351.675 000元~3921.67医疗费用支付自费6636.67医保114 63.33病程时间≤1年2614.44>1年~<3年121 67.223年~3318.33

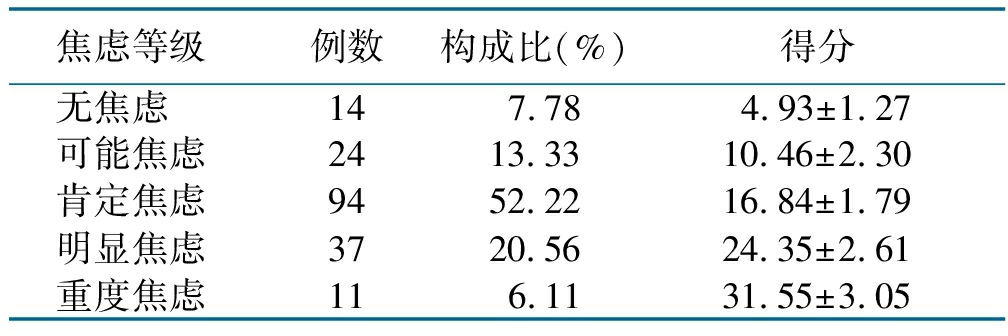

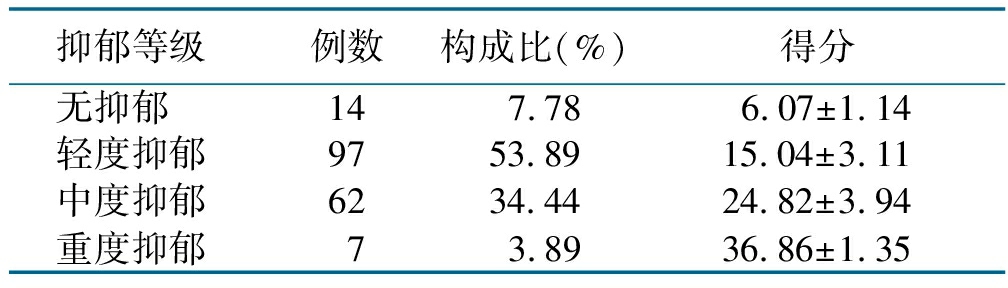

2.2 UC病人焦虑、抑郁得分情况(见表2、表3)

表2 不同焦虑程度病人的构成比及HAMA得分情况![]()

焦虑等级例数构成比(%)得分无焦虑 147.784.93±1.27可能焦虑2413.3310.46±2.30肯定焦虑 9452.2216.84±1.79明显焦虑3720.5624.35±2.61重度焦虑116.1131.55±3.05

表3 不同抑郁程度病人的构成比及HAMD得分情况![]()

抑郁等级例数构成比(%)得分无抑郁 147.786.07±1.14轻度抑郁9753.8915.04±3.11中度抑郁6234.4424.82±3.94重度抑郁73.8936.86±1.35

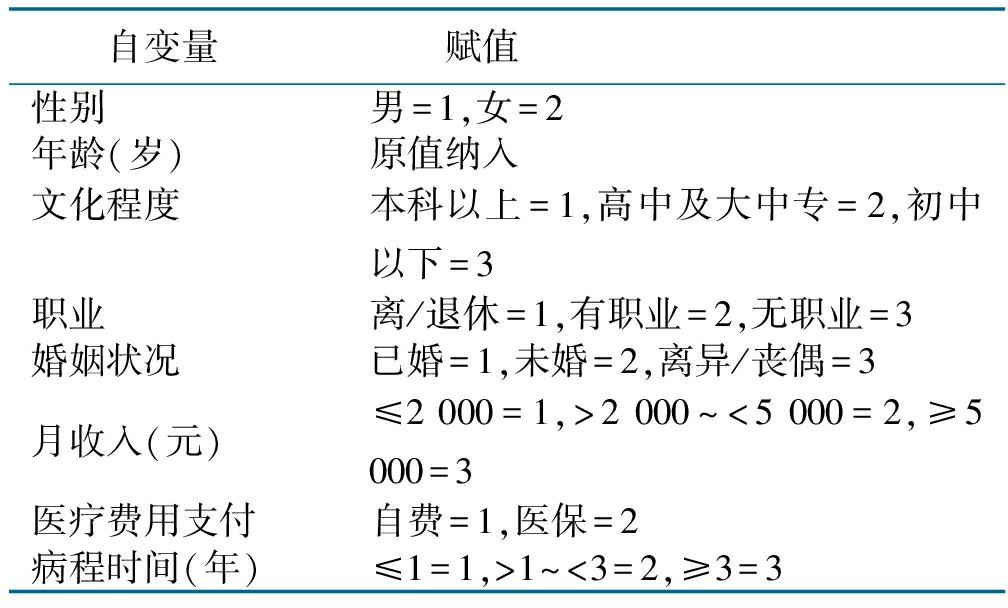

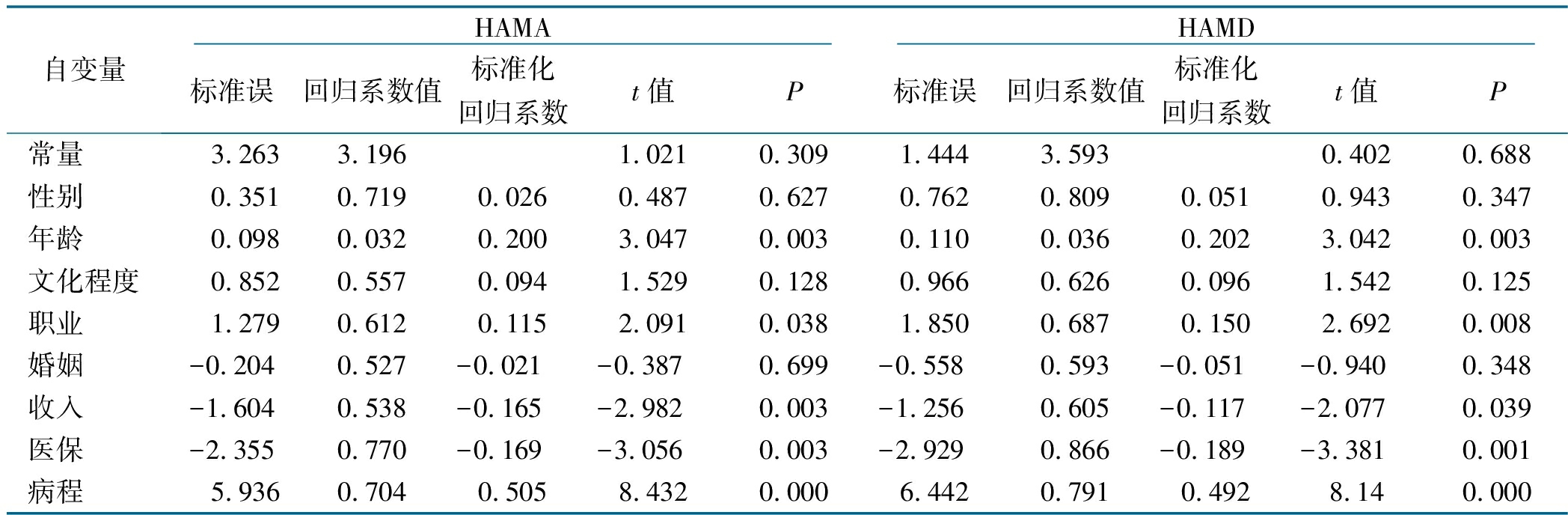

2.3 病人焦虑、抑郁得分的多元线性回归分析(见表4、表5)

表4 自变量赋值表

自变量 赋值性别男=1,女=2年龄(岁)原值纳入文化程度本科以上=1,高中及大中专=2,初中以下=3职业 离/退休=1,有职业=2,无职业=3婚姻状况已婚=1,未婚=2,离异/丧偶=3月收入(元)≤2 000=1,>2 000~<5 000=2,≥5 000=3医疗费用支付自费=1,医保=2病程时间(年)≤1=1,>1~<3=2,≥3=3

表5 病人焦虑、抑郁得分的多元线性回归分析(n=180)

自变量 HAMA 标准误回归系数值标准化回归系数t值P HAMD 标准误回归系数值标准化回归系数t值P常量 3.2633.1961.0210.3091.4443.5930.4020.688性别 0.3510.7190.0260.4870.6270.7620.8090.0510.9430.347年龄 0.0980.0320.2003.0470.0030.1100.0360.2023.0420.003文化程度 0.8520.5570.0941.5290.1280.9660.6260.0961.5420.125职业 1.2790.6120.1152.0910.0381.8500.6870.1502.6920.008婚姻 -0.2040.527-0.021 -0.387 0.699-0.558 0.593-0.051 -0.940 0.348收入 -1.6040.538-0.165 -2.982 0.003-1.256 0.605-0.117 -2.077 0.039医保 -2.3550.770-0.169 -3.056 0.003-2.929 0.866-0.189 -3.381 0.001病程 5.9360.7040.5058.4320.0006.4420.7910.4928.140.000

注:回归模型(HAMA)F=24.162,P<0.001,调整R2=0.509;回归模型(HAMD)F=23.221,P<0.001,调整R2=0.498

3 讨论

3.1 UC病人负性情绪的发生状况

从表2和表3中可以看出有焦虑情绪的病人166例,比例为92.22%,有焦虑情绪的病人142人,比例为78.89%,这与Panara等[8]研究结果相近,越来越多的研究表明UC病人抑郁和焦虑发生率较其他人群高[9-10]。本研究中可能焦虑的病人比例为13.33%,肯定焦虑的病人比例为52.22%,明显焦虑的病人比例为20.56%,重度焦虑的病人比例为6.11%,可以看出,更多的病人肯定有焦虑情绪,说明病人由于疾病症状导致心理调节能力下降,出现一系列的情绪障碍。轻度抑郁的病人比例为53.89%,中度抑郁的病人比例为34.44%,重度抑郁的病人比例为3.89%,病人的抑郁情绪也多集中在轻度。本研究中UC病人的焦虑评分高于“中国常模”(49.94±8.76分,33.08±5.90分),差异有统计学意义(P<0.05),UC抑郁评分高于“国内常模”(45.68±9.04分,41.88±10.57分),差异有统计学意义(P<0.05)。这与以往的研究结果基本一致[11],UC发生发展中心理应激反应的重要性[12-13],张云云等[14]研究表明,情绪可影响人体免疫系统,心理应激可通过改变脑—肠轴功能、兴奋自主神经、促进神经递质释放及改变细菌黏膜交互作用等途径参与肠道炎症的发生发展。本研究提示护士帮助病人做好情绪管理,正确认识疾病,开展团体或个体心理护理,可提高病人的生活质量及恢复病人的社会功能。

3.2 UC病人负性情绪的影响因素分析

从表5可以看出性别无显著差异,婚姻与焦虑和抑郁无相关性。年龄是病人焦虑、抑郁情绪影响因素之一,说明年龄不同心理应激能力不同,对治疗及健康指导的依存性不同,导致治疗效果不同,获取疾病相关知识能力及主动性不同。有无职业及离退休病人焦虑、抑郁情绪有明显差异,这与国外研究结果趋同[15],其原因是有无职业的病人安全感和成就感不同,情绪应对有差异[16]。家庭月收入、医疗费用支付方式不同,病人的焦虑、抑郁情绪程度具有统计学意义(P<0.05)。分析原因经济收入的多少是保证病人就医的主要条件,有了保证,病人的心理安全感提升,情绪性应急反应能力增强,反之减弱。本研究结果也表明病程的长短与病人的焦虑、抑郁情绪有相关性,一般来说,疾病带来的躯体方面的痛苦和不适都会使病人产生焦虑、抑郁的情绪[17]。因此,通过对影响因素的分析,提示护理人员在对UC病人情绪管理中,要全面、综合地考虑病人的个性因素,从根本上制定干预方案。

4 小结

现代精神医学将UC归为心身性疾病,UC病因和发病机制比较复杂,病人由于期望值过高、多次就医以及受到不良刺激的感受、疼痛,长期服用药物、治疗方案的不了解、症状反复发作等,严重影响了病人的生活质量,加重精神心理负担,影响病人的焦虑、抑郁水平,这些不良的精神因素又会导致系统调节功能紊乱,从而加重精神心理负担,使病情复发或病情加重,病情反复发作从而导致精神障碍,成为该病的不利相关因素[18-19]。本研究显示UC病人普遍存在焦虑、抑郁情绪,受多种因素影响,UC的发生、发展与心理、社会因素关系密切,目前,国内外专家特别强调身心同治的理念和重要性[20-21]。中医的七情理论认为,持久的情志刺激可伤及内脏而致病,因此,情志护理对身体机能的调节作用显得尤为重要[22]。护理人员应了解影响病人情绪的相关因素,淡化不良刺激,降低病人的不良情绪,建立社会家庭支持系统,增加病人的安全感,使病人了解情绪与疾病的关系,如长期处于焦虑、抑郁状态,会使机体免疫功能下降,可加重病情,另外,关注病人的情感需求,增加自我认同感,提高自身价值,使病人的情绪升华,只有了解了情绪的相关影响因素才能制定方案和措施,使病人配合治疗,促进疾病康复,所以,调查UC病人的负性情绪对进一步开展心理干预具有重要的指导价值,由于本研究的样本只来源于中医院,范围单一,有一定的局限性,未来将扩大样本的收集范围,将针对这一研究方向进行更深入的探讨。

[1] 敬长春,支庆江,石恩东,等.内科学[M].济南:济南出版社,2013:137.

[2] LI Y,XIE Y K,DING H L,et al.Clinical curative effect of mesalazine combined with kangfuxin liquid on ulcerative colitis and change of serum cytokines[J].Shandong Medical Journal,2012,52(25):55-56.

[3] 刘淑英,邱瑞霞,袁梅.院外健康教育对溃疡性结肠炎患者生活质量的影响[J].中华现代护理杂志,2014,20(30):3839-3842.

[4] 邓利红.护理干预对溃疡性结肠炎患者焦虑心理的影响[J].护理研究,2012,19(1B):142-143.

[5] MIKOCKA-WALUS A,BAMPTON P,HETZEL D,et al.Cognitive-behavioural therapy has no effect on disease activity but improves quality of life in subgroups of patients with in flammatory bowel disease:a pilot randomised controlled trial[J].BMC Gastroenterol,2015,15(1):54.

[6] 中华医学会消化病学分会炎症性肠病组.炎症性肠病诊断与治疗的共识意见(2018年·北京)[J].中国实用内科杂志,2018,38(9):796-813.

[7] 郭念锋.心理咨询师(二级)[M].北京:民族出版社,2006:178-180;181-182.

[8] PANARA A J,YARUR A J,RIEDERS B,et al.The incidence and risk factors for developing depression after being diagnosed with inflamma,torybowel disease:a chhort study[J].Aliment Pharmacol ther,2014,39(8):802-810.

[9] 李雪娇,彭南海,黄迎春,等.炎症性肠病病人焦虑、抑郁状况及与生活质量的相关性研究[J].护理研究,2015,29(9):3364-3367.

[10] 刘风芹,楚更五,李子华,等.心理因素和溃疡性结肠炎[J].健康心理学杂志,2001,9(4):307.

[11] 康宁宁,张玥.溃疡性结肠炎患者的压力管理干预[J],护理学杂志,2015,30(17):67-68.

[12] MC P J,WI IS,N K G.Feeling like a burden:exploring theperspectives of patients at the end of life[J].Social Science&Medicine,2007,64(2):417-427.

[13] 许笑笑,吴飞燕,费宁,等.抑郁焦虑情绪与肠道炎症潜在交互作用探讨[J].温州医科大学学报,2016,46(5):348-358.

[14] 张云云,王志荣.心理因素在溃疡性结肠炎中的作用及机制[J].世界华人消化杂志,2013,21(19): 1823-1827.

[15] 黄霞.溃疡性结肠炎患者焦虑抑郁情绪调查及护理[J].黑龙江医药科学,2016,39(2):143-144.

[16] 王滔,马利.特殊教育教师的职业压力、情绪应对策略与职业幸福感有调节的中介效应[J].中国健康心理学杂志,2017,25(5):699-700.

[17] LIU C,HUANG Y F,HUANG F.The study of the relationship between psychological factors and ulcerative colitis[J].Xinjiang Journal of Traditional Chinese Medicine,2011,29(3):86-88.

[18] 宫键伟.溃疡性结肠炎发病机制概述[J].胃肠病,2007,12(1):58-60.

[19] 侯庆芬,王欣妮.溃疡性结肠炎病因与发病机制的研究[J].中外医疗,2009,28(20):168.

[20] CAWTHORPE D,DAVIDSON M.Temporal comorbidity of mental disoeder and ulcerative colitis[J].Pem J,2015,19(1):52-57.

[21] 郭素梅,卢明.专人化健康教育对溃疡性结肠炎患者心理与疾病不确定感的影响[J].中华现代护理杂志,2013,48(36):4487-4489.

[22] 李晓方,李亚军.以中医角度探究大学生的情绪管理[J].中国中医药图书情报杂志,2016,40(2):59-61.