静脉化疗是治疗恶性肿瘤的主要给药途径之一,血管保护则是肿瘤化疗护理中非常重要的内容,对于保证化疗方案的顺利实施及病人预后具有重要意义。植入式静脉输液港(venous port access,VPA/VAP)和经外周静脉穿刺置入中心静脉导管(peripherally inserted central catheter,PICC)以其安全、快速的特点,为恶性肿瘤病人静脉化疗提供了理想的途径,其导管尖端均到达上腔静脉,依靠中心静脉的大流量、高流

速血液迅速稀释和播散药物,防止化疗药物损伤血管内膜,故广泛应用于临床。然而,中心静脉导管(central venous catheter,CVC)相关的并发症可能导致治疗中断、非计划性拔管,甚至增加病人的病死率。目前,比较两种置管方法在化疗使用中的临床效果及安全性多为单中心、小样本研究,且结论不一,缺乏指导医护人员选择静脉化疗途径的可靠证据。本研究基于循证医学方法,系统评价VPA与PICC在肿瘤化疗病人中的应用效果,以期为医护人员选择适宜的静脉化疗途径提供证据支持。

1 对象和方法

1.1 研究的纳入和排除标准

1.1.1 研究类型 所有针对肿瘤化疗病人应用植入式VPA与PICC效果比较的随机对照试验(RCT)、半随机对照试验(CCT)、病例对照研究、队列研究。语言为中英文。

1.1.2 研究对象 纳入需长期化疗,满足VPA与PICC置管标准,且无明显禁忌证的成年恶性肿瘤病人。

1.1.3 干预措施 试验组采用VPA,对照组采用PICC。

1.1.4 结局指标 至少包含一项下述研究指标的研究,主要结局指标包括首次置管成功率、导管堵塞发生率、导管感染发生率、静脉炎发生率,次要结局指标包括导管移位/脱出发生率、导管平均留置时间,共6项指标。

1.1.5 排除标准 ①文献研究类型为单纯VPA或PICC的病例分析、置管后并发症分析,以及单纯VPA或PICC与其他类型置管方法比较;②研究对象为新生儿、婴儿、小儿病人的相关研究;③文献综述、信息不全或重复报道的文献;④文献质量评价为C级的研究。

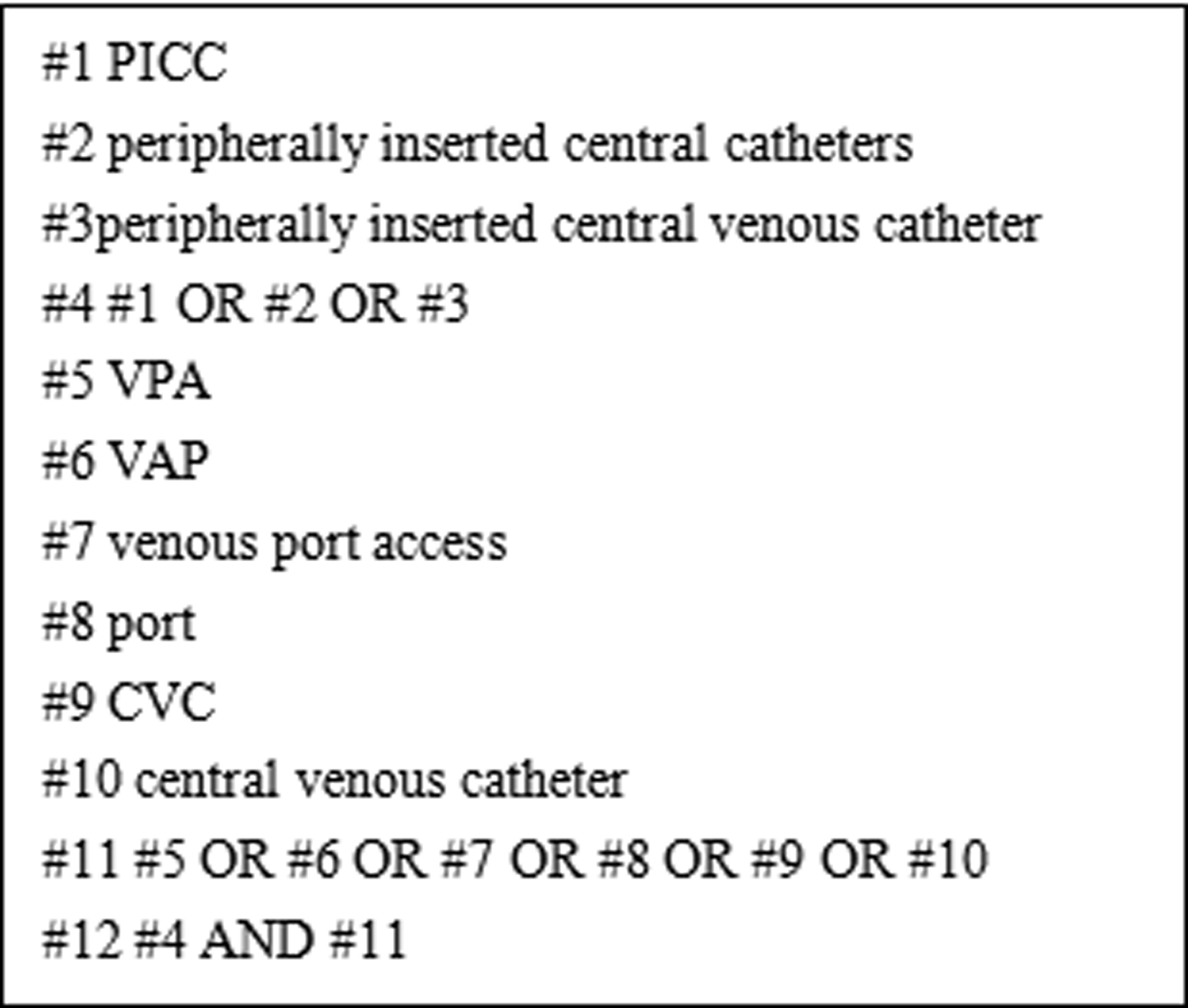

1.2 文献检索策略 计算机检索Cochrane CDSR、PubMed、EMbase、CINAHL、SCIE、中国生物医学文献服务系统(CBM)、万方数据资源系统及维普期刊资源整合服务平台(VIP)数据库,查找关于肿瘤化疗病人应用VPA与PICC效果比较的研究文献,检索时限均从建库至2016年10月。英文关键词包括PICC,peripherally inserted central catheters,peripherally inserted central venous catheter,VPA,VAP,venous port access,port,CVC,central venous catheter;中文关键词包括“PICC”“经外周静脉穿刺中心静脉置管”“VPA”“VAP”“植入式静脉输液港”“静脉输液港”“输液港”。以PubMed为例,其具体检索策略见图1。

图1 PubMed检索策略

1.3 文献筛选 由2名研究者独立按纳入与排除标准筛选文献,并交叉核对。首先阅读文题,如符合纳入标准,则进一步阅读摘要、全文,符合纳入标准后纳入。如遇分歧,则咨询第三方协助判断。

1.4 纳入研究的方法学质量评价 由2名研究者分别按照澳大利亚JBI循证卫生保健中心对RCT、类实验性研究、队列研究的真实性评价对纳入研究进行质量评价。如遇分歧,则与第三方共同讨论决定是否纳入该研究。

1.5 资料提取 按照制定的信息提取表提取资料,提取内容主要包括:纳入研究的基本信息,如第一作者、发表杂志、时间等;研究设计类型;研究对象;试验组与对照组;资料收集时间;结局指标;结论。

1.6 统计学分析 对纳入研究进行临床异质性、研究设计异质性的判断,认为不存在临床异质性,也无设计上的异质性,采用Cochrane协作网RevMan 5.3软件对资料进行Meta分析。通过χ2检验和I2进行统计异质性的判断,若I2<50%,可认为多个研究具有同质性,选用固定效应模型进行分析;若I2≥50%,且无临床异质性时,可选择随机效应模型进行合并;如P<0.1且无法判断异质来源,则不进行Meta分析,仅进行描述性分析。二分类变量采用相对危险度(RR)或比值比(OR)做合并效应量,连续性资料采用标准均方差(standardized mean difference,SMD)进行分析,所有分析均计算95%置信区间(confidence interval,CI)。当Meta分析的研究个数在10个及以上时,绘制倒漏斗图检验是否存在发表偏倚。

2 结果

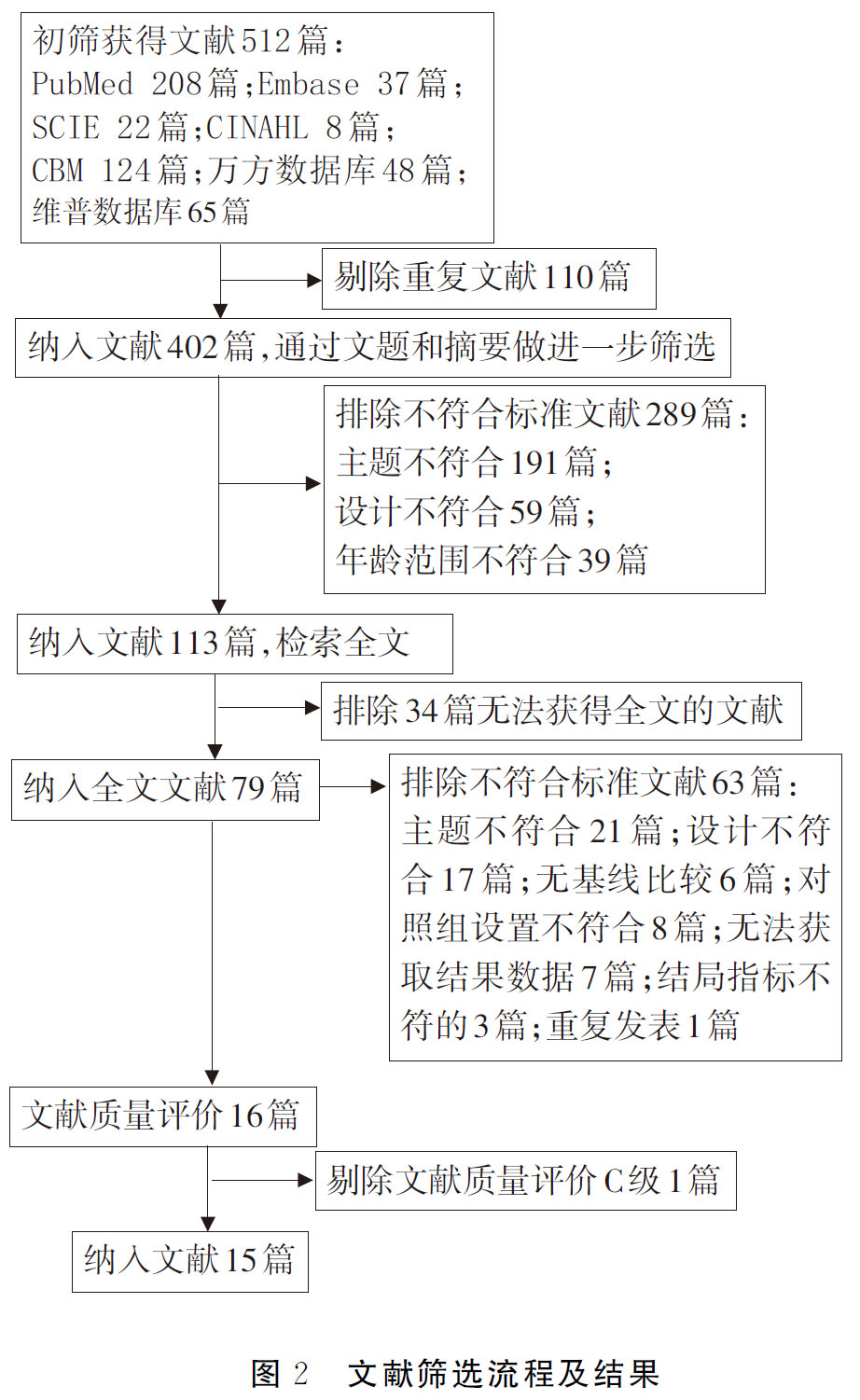

2.1 文献检索结果 初检获得相关文献512篇,经逐层筛选后,最终纳入文献15篇,其中RCT研究6篇,类实验性研究2篇,队列研究7篇,涉及2 061例病人。文献筛选过程见图2。

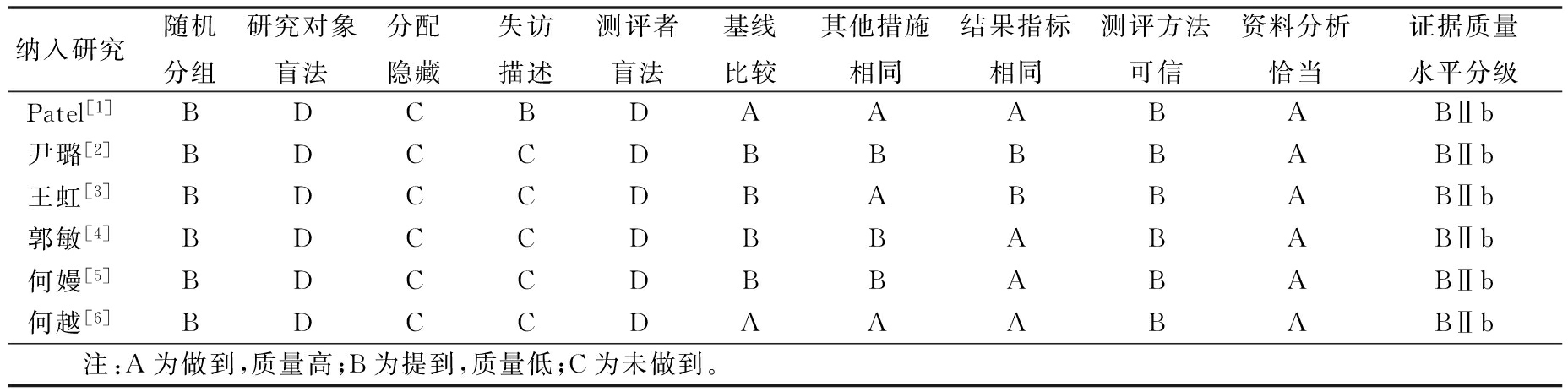

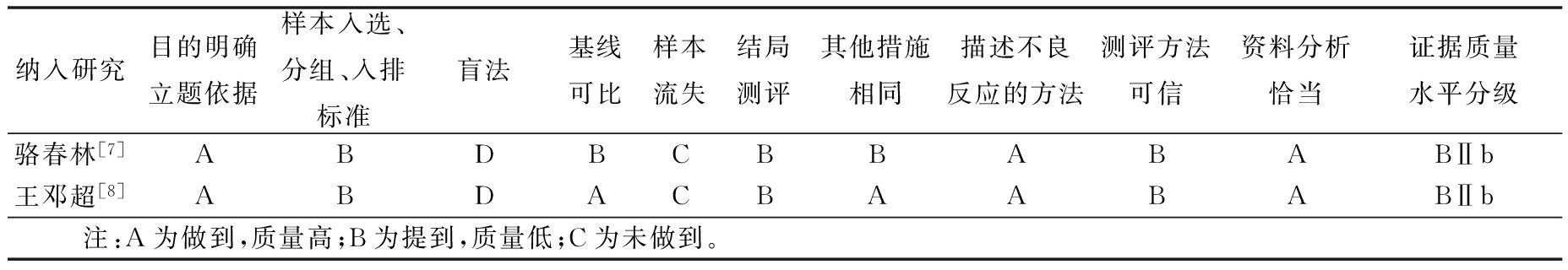

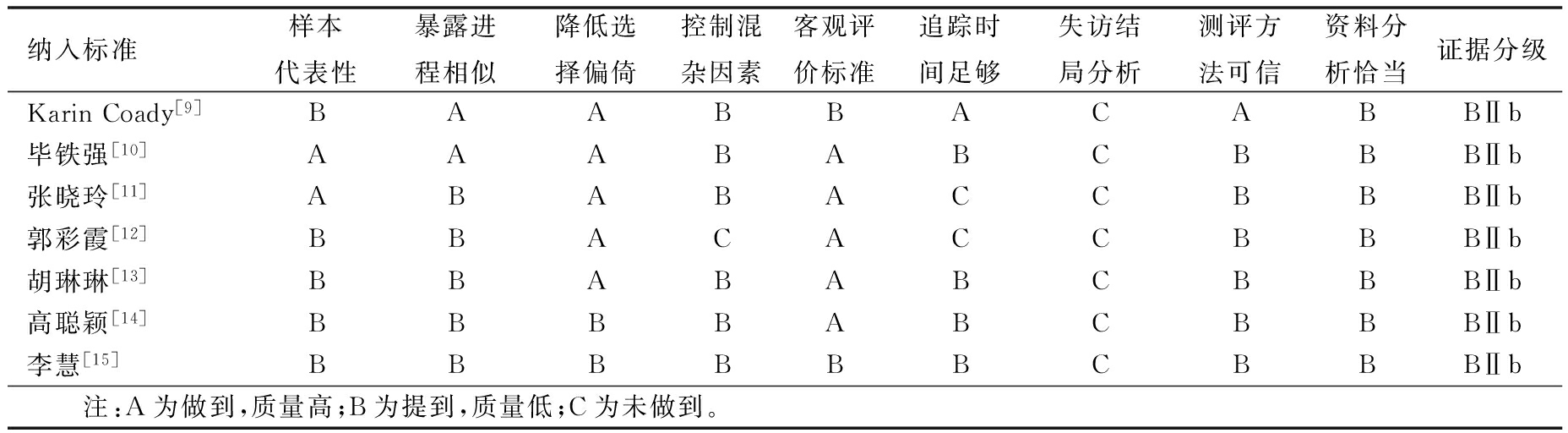

2.2 纳入研究的基本特征与质量评价 纳入研究的基本特征见表1,方法学质量评价结果见表2~表4。

2.3 Meta分析结果

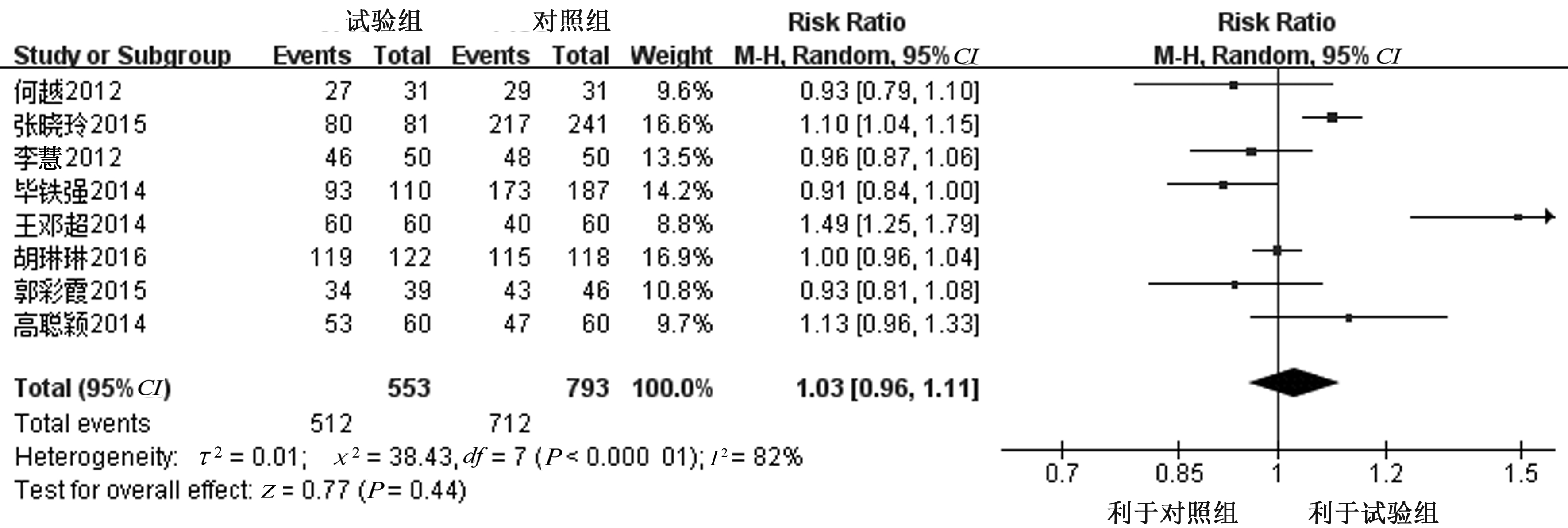

2.3.1 首次置管成功率 8项[6,8,10-15] 研究报道了VPA与PICC对首次置管成功率的影响,各研究间存在统计学异质性(I2=82%,P<0.000 01),选用随机效应模型进行Meta分析。结果显示试验组与对照组首次置管成功率差异无统计学意义[RR=1.03,95%CI(0.96,1.11),P>0.05]。见图3。

2.3.2 导管堵塞发生率 11项[1,2,5,7-10,12-15] 研究报道了VPA与PICC对导管堵塞发生率的影响,各研究间统计学异质性较小(I2=12%,P=0.33),选用固定效应模型进行Meta分析。结果显示试验组导管堵塞发生率低于对照组,两组差异有统计学意义[RR=0.26,95%CI(0.15,0.42),P<0.05]。见图4。对纳入研究进行漏斗图分析,结果显示对称性欠佳,尚不能排除发表偏倚,见图5。

2.3.3 导管感染发生率 10项[1-3,5,7-9,11-13] 研究报道了VPA与PICC对导管感染发生率的影响,各研究间没有统计学异质性(I2=0%,P=0.73),选用固定效应模型进行Meta分析。结果显示试验组导管感染发生率低于对照组,两组差异有统计学意义[RR=0.23,95%CI(0.14,0.38),P<0.05]。见图6。

2.3.4 静脉炎发生率 9项[2-3,8,10-15]研究报道了VPA与PICC对静脉炎发生率的影响,各研究间没有统计学异质性(I2=0%,P=0.66),选用固定效应模型进行Meta分析。结果显示试验组静脉炎发生率低于对照组,两组差异有统计学意义[RR=0.11,95%CI(0.05,0.25),P<0.05]。见图7。

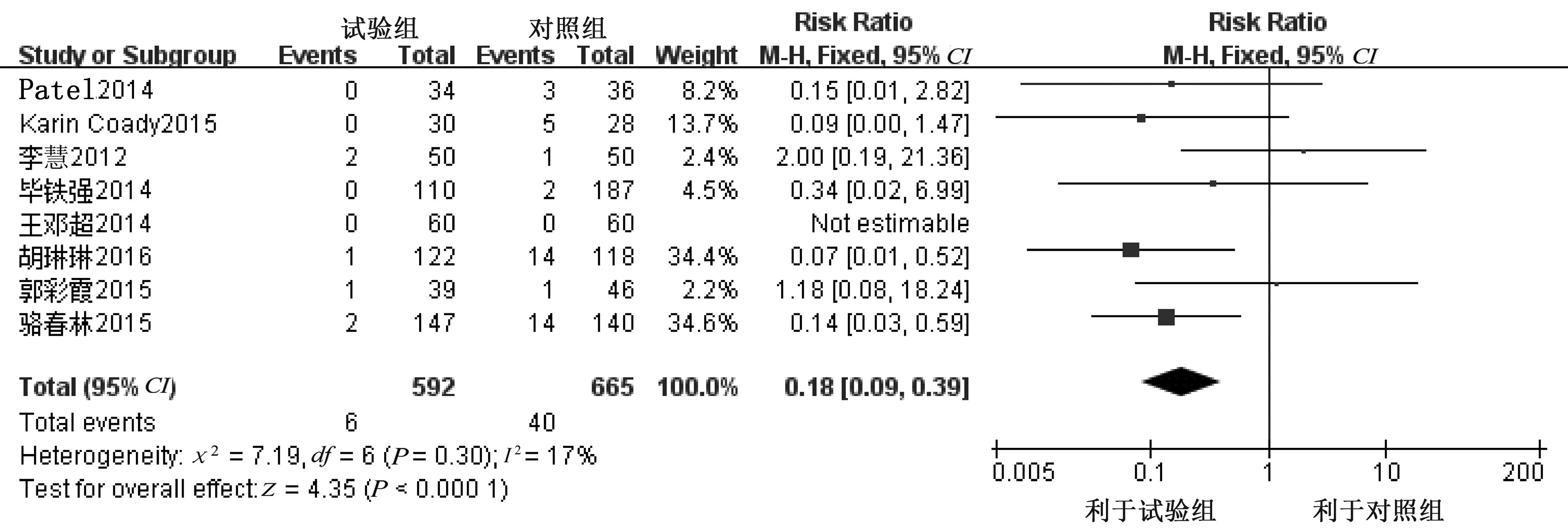

2.3.5 导管移位/脱出发生率 8项[1,7-10,12-13,15] 研究报道了VPA与PICC对导管移位或脱出发生率的影响,各研究间统计学异质性较小(I2=17%,P=0.30),选用固定效应模型进行Meta分析。结果显示试验组导管移位/脱出发生率低于对照组,两组差异有统计学意义[RR=0.18,95%CI(0.09,0.39),P<0.05]。见图8。

2.3.6 导管平均留置时间 5项[4-5,7-8,14] 研究报道了VPA与PICC对导管平均留置时间的影响,各研究间统计学异质性较大(I2=95%,P<0.000 01),选用随机效应模型进行Meta分析。结果显示试验组导管平均留置时间大于对照组,两组差异有统计学意义[SMD=1.22,95%CI(0.38,2.06),P<0.05]。见图9。

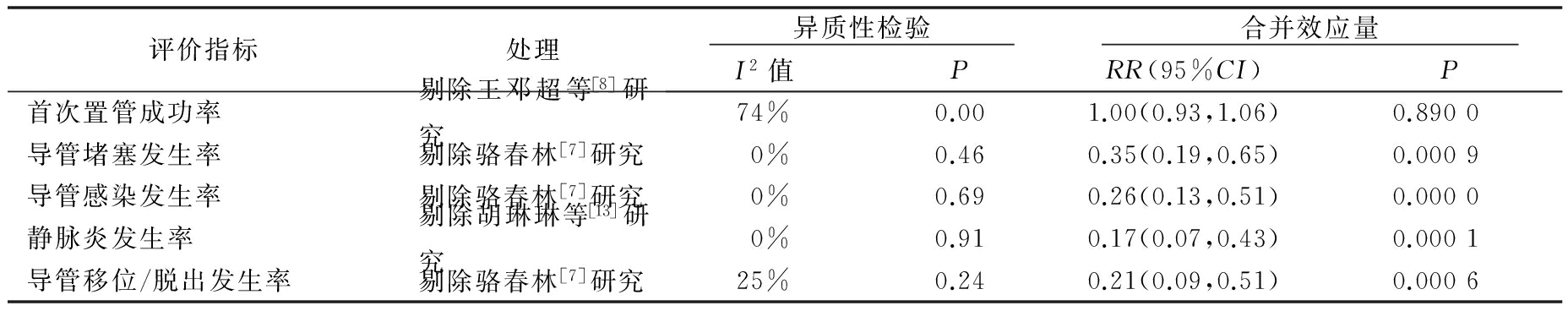

2.3.7 敏感性分析 对评价指标“首次置管成功率”采用逐一剔除法,发现异质性来源于王邓超等[8]研究,剔除后进行敏感性分析,发现各研究间统计学异质性减小(I2=74%,P=0.000 9),对其他7项研究[6,10-15]采用随机效应模型进行Meta分析,结果仍显示试验组和对照组首次置管成功率差异亦无统计学意义,说明Meta分析结果稳健性较好。同样,分别对评价指标“导管堵塞发生率”“导管感染发生率”“导管移位/脱出发生率”进行去除权重影响最大、样本量较大的骆春林[7]研究进行敏感性分析,结果显示合并效应量都有统计学意义,对原研究结果没有本质改变,说明Meta分析结果都稳健可靠。对评价指标“静脉炎发生率”进行去除权重影响最大的胡琳琳等[13]研究进行敏感性分析,结果显示合并效应量有统计学意义,并未改变原研究结果的方向和显著性,说明Meta分析结果稳定性好。以上敏感性分析结果见表5。

表1 纳入研究的基本特征

表2 纳入RCT的方法学质量评价(JBI 2008)

表3 纳入CCT的方法学质量评价(JBI 2004)

表4 纳入队列研究的方法学质量评价(JBI 2008)

图3 两组首次置管成功率比较的Meta分析

图4 两组导管堵塞发生率比较的Meta分析

图5 两组导管堵塞发生率比较的漏斗图

图6 两组导管感染发生率比较的Meta分析

图7 两组静脉炎发生率比较的Meta分析

图8 两组导管移位/脱出发生率比较的Meta分析

图9 两组导管平均留置时间比较的Meta分析

表5 纳入研究的敏感性分析结果

3 讨论

3.1 纳入研究的质量 本次系统评价纳入的15篇文献中,由于肿瘤化疗病人选择进行VPA和PICC不同置管方式以及结局指标的评定时,都难以做到真正的盲法。其中2项[1,7]研究描述了随机的具体方法和过程,仅1篇[1]研究报道了病例的失访,并交代了退出原因,但也没有进行意向性分析。总之,纳入的研究方法学质量一般。

3.2 系统评价结果 综合文献评价,本研究发现在导管堵塞发生率、导管感染发生率、静脉炎发生率、导管移位/脱出发生率4项结局指标上,试验组与对照组差异比较有统计学意义,并且试验组发生率均低于对照组;对导管平均留置时间,两组差异比较有统计学意义,试验组平均留置时间大于对照组;在首次置管成功率结局指标上,合并效应量无统计学意义,说明两组首次置管成功率无差异。现有的分析均证明应用VPA比PICC具有更好的安全性与实用性。

3.3 本系统评价存在的局限性 由于部分研究未采用真正的随机分配,护理临床研究严格遵循双盲、分配隐藏、意向治疗分析较难实现,导致高质量RCT数量较少;虽然纳入半随机对照试验和队列研究,能够弥补RCT数量不足的缺陷而有助于客观地反映事实,但因其证据力度无法与随机对照试验相比,使证明强度有所下降。本系统评价纳入的15篇文献中,在样本和方法学上可能存在一定的异质性:研究对象包括癌症类型不尽相同的病人,且大多数研究没有提供充足的信息来评估疾病的严重程度及其合并症;置管的具体方法、导管材质选择、开始时机、导管维护方法和频次等存在变异;结局指标的评价标准、判定方法也有一定差异。同时,由于只检索了公开发表的中、英文文献,可能存在文献收录不全而导致的发表偏倚。

3.4 对今后研究的建议 综上所述,VPA与PICC是近年来临床上常用于恶性肿瘤化疗的两种深静脉置管技术,与PICC相比而言,VPA在延长导管留置时间及降低静脉炎发生率、导管感染发生率、导管堵塞发生率、导管移位/脱出发生率方面具有优势,是一种更为安全有效、护理便捷的静脉通路,值得临床推广应用。临床上对于经济条件较好、需要长时间大剂量化疗的恶性肿瘤病人可推荐使用VPA,而相对经济条件较差、化疗时间较短的病人建议使用PICC。由于纳入研究方法学质量不高,以及各研究的研究对象、评价方法等方面存在差异,上述结论有待更多设计严格的高质量RCT加以证实。

参考文献:

[1] Patel GS,Jain K,Kumar R,et al.Comparison of peripherally inserted central venous catheters(PICC) versus subcutaneously implanted port-chamber catheters by complication and cost for patients receiving chemotherapy for non-haematological malignancies[J].Support Care Cancer,2014,22(1):121-128.

[2] 尹璐,王群.VPA与PICC在年轻宫颈癌病人化疗中应用效果的对比分析[J].护理研究,2015,29(12C):4567-4569.

[3] 王虹,刘晓娟,冷育清,等.年轻乳腺癌化疗患者应用植入式静脉输液港的临床观察及护理对策[J].海南医学,2015,26(21):3274-3276.

[4] 郭敏,康丽君,陈雪梅,等.上臂植入式输液港与上臂PICC应用效果比较[J].护理实践与研究,2016,13(11):125-127.

[5] 何嫚.外周静脉中心置管与植入式中心静脉输液港对高耐药性胃癌患者化疗不良反应的影响[J].国际护理学杂志,2016,35(7):917-919.

[6] 何越,孙艳萍,李宁,等.血液恶性肿瘤患者应用PICC与植入式静脉输液港的效果比较[J].中华护理杂志,2012,47(11):1001-1003.

[7] 骆春林.植入式静脉输液港与PICC导管在恶性肿瘤患者化疗中的效果比较[J].西南军医,2015,17(3):335-337.

[8] 王邓超,林瑞娇,张再重,等.植入式静脉输液港与外周静脉穿刺中心静脉置管在乳腺癌辅助化疗中的应用比较[J].中华内分泌外科杂志,2014,8(2):120-122;126.

[9] Karin Coady,Mohammed Ali,David Sidloff,et al.A comparison of infectons and complicatons in central venous catheters in adults with solid tumours[J].J Vasc Access,2015,16(1):38-41.

[10] 毕铁强,周军,汪瑞,等.完全植入式静脉输液港与经外周静脉穿刺中心静脉置管在乳腺癌患者化疗中的应用效果比较[J].中国乳腺病杂志(电子版),2014,8(2):25-28.

[11] 张晓玲,许英娜,汪丹,等.植入式静脉输液港与外周静脉穿刺中心静脉置管在肿瘤化疗中的临床应用[J].中国医药导报,2015,12(17):136-139.

[12] 郭彩霞,潘欢,肖琼.植入式静脉输液港与经外周静脉穿刺中心静脉置管在老年乳腺癌患者化疗中的应用比较[J].国际医药卫生导报,2015,21(2):251-253;261.

[13] 胡琳琳,钟云萍,黄琦,等.两种置管方式在乳腺癌治疗中的效果观察[J].护士进修杂志,2016,31(10):935-937.

[14] 高聪颖,厉小小,陈员娥,等.消化道恶性肿瘤患者输液港与PICC置管效果比较研究[J].护理学杂志,2014,29(8):10-13.

[15] 李慧,李志新.植入式输液港与PICC在乳腺癌患者中的应用比较[J].中华现代护理杂志,2012,18(8):891-893.