崔 博,傅 荣,张子嫣

经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)主要应用于需要长期静脉输液、输血、化疗、肠外营养的病人,留置期可长达1年。这项静脉治疗新技术为病人提供了长期、方便、有效的静脉给药途径,减轻反复穿刺给病人带来的痛苦,因而被广泛应用到临床中[1]。PICC导管的使用对病人的治疗意义重大,但由于这是一项有创操作、导管留置在病人身上的时间较长且会给病人带来一定的风险,因而有必要深入理解病人使用PICC的体验和真实感受。目前对PICC的研究大多集中于置管前的评估、置管方法、相关并发症的防治等方面,近年来也有学者不断开展PICC病人相关体验和感受的质性研究。质性研究主要关注病人对疾病或护理的体验、态度、信仰、心理变化等[2],以保证提供给病人最“适宜”的干预方案,体现出护理学科的科学性、人文性和伦理性。同时,由于独立的质性研究结果对临床实践指导有局限性,需要整合多个质性研究的结果,全面地诠释现象,促进以人为本的整体护理[3]。本研究通过Meta整合的方法,全面理解和分析使用PICC导管病人的相关真实体验(涵盖病人接受PICC置管、带管治疗、医院及居家维护、拔管整个过程的相关感受和体验),以期使病人更好地受益于PICC、减少并发症风险,并为指导临床工作提供证据。

1.1 纳入标准

1.1.1 研究类型 质性研究,即采用系统、主观的方法描述生活体验并赋予其含义的研究方法,包括现象学、扎根理论、案例研究、行动研究等质性研究方法的文章[4]。

1.1.2 研究对象 使用PICC导管接受治疗的病人。

1.1.3 感兴趣的现象 PICC置管、维护、治疗、拔管(不包括非计划性拔管)整个过程的真实体验、感受及需求。

1.1.4 情境 病人于医院置管、治疗或在治疗间歇期带管于家中。

1.2 排除标准 ①无法获取全文的文献;②研究对象为儿童的文献;③探讨PICC并发症原因及非计划拔管、PICC护士体验、病人家庭照护体验的质性研究;④非中英文文献。

1.3 原始研究的收集 两位研究者独立检索电子数据库The Cochrane Library、PubMed、Web of Science、EBSCO、中国知网(CNKI)、万方数据库、维普(VIP)、中国生物医学数据库等,收集病人使用PICC相关体验的质性研究,检索日期截2017年6月。中文检索关键词:PICC、经外周中心静脉置管、PICC置管、体验、体会、质性研究等。英文检索关键词为:PICC、Peripherally Inserted Central Catheter、experience、feeling、nursing methodology、content analysis、descriptive study、discourse analysis、narrative participant observation、phenomenology、qualitative method、qualitative research、 qualitative study、thematic analysis、qualitative inquiry等 。获得题目和摘要后进一步获取全文,并辅以手工检索的方式,追查与研究主题相同文献的参考文献。

1.4 文献筛选 由本研究的第一和第二作者独立筛选检索到的文献,首先通过文献题目和摘要,初步排除明显不符合研究目的和纳入标准的文献。进一步阅读全文,确定是否纳入,然后两位研究者交叉核对,如有分歧,讨论后达成一致。

1.5 摘取原始研究的关键资料 摘取的关键资料体现研究的基本特征,主要包括作者、地区、质性研究方法及理论、收集资料的方法、研究对象和地点、感兴趣的现象、主题等,缺少的信息尝试通过邮件与作者联系获取资料。

1.6 文献质量的评价 本文的第一和第二作者系统学习过循证实践方法论后,利用澳大利亚JBI循证卫生保健中心执行研究质量评价标准独立评价纳入的文献[5],主要评价纳入研究的10个方面,每项以“是”“否”“不清楚”评价研究质量。如果完全满足上述质量标准,则文献质量等级为A级,发生偏倚的可能性较小,可以纳入本研究;如果部分满足上述质量标准,则文献质量等级为B级,发生偏倚的可能性中度,可以纳入本研究;如果完全不满足上述质量标准,则文献质量等级为C级,剔除该研究。两位评价者的意见如有不一致,请第三位作者参与讨论和评价,决定是否纳入该文献。剔除无法获取、不完整、重复发表、不符合研究目的的文献,本研究最终纳入14篇文献。

1.7 资料分析方法 对纳入的文献进行Meta整合,汇集性地收集整合主题、隐含的意义、结论等原始研究结果,反复阅读、理解和分析各研究结果,利用手工整合的方法将相似的结果组合归纳在一起,形成新的类别,然后将类别归纳为整合结果,形成新的观念或解释,使其更具有针对性、说服力和概括性[5-6]。

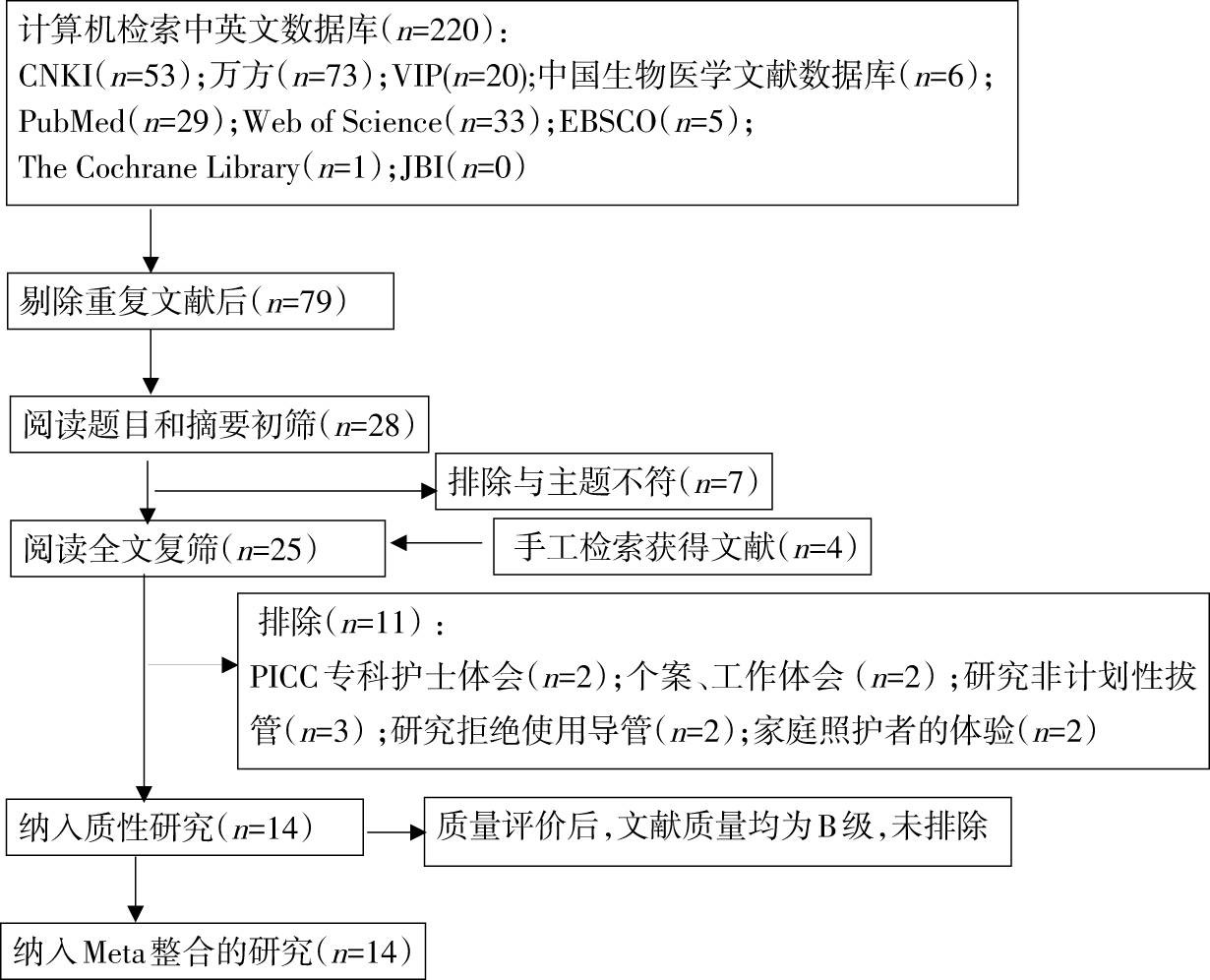

2.1 文献检索结果(见图1)

图1 文献检索和筛选流程

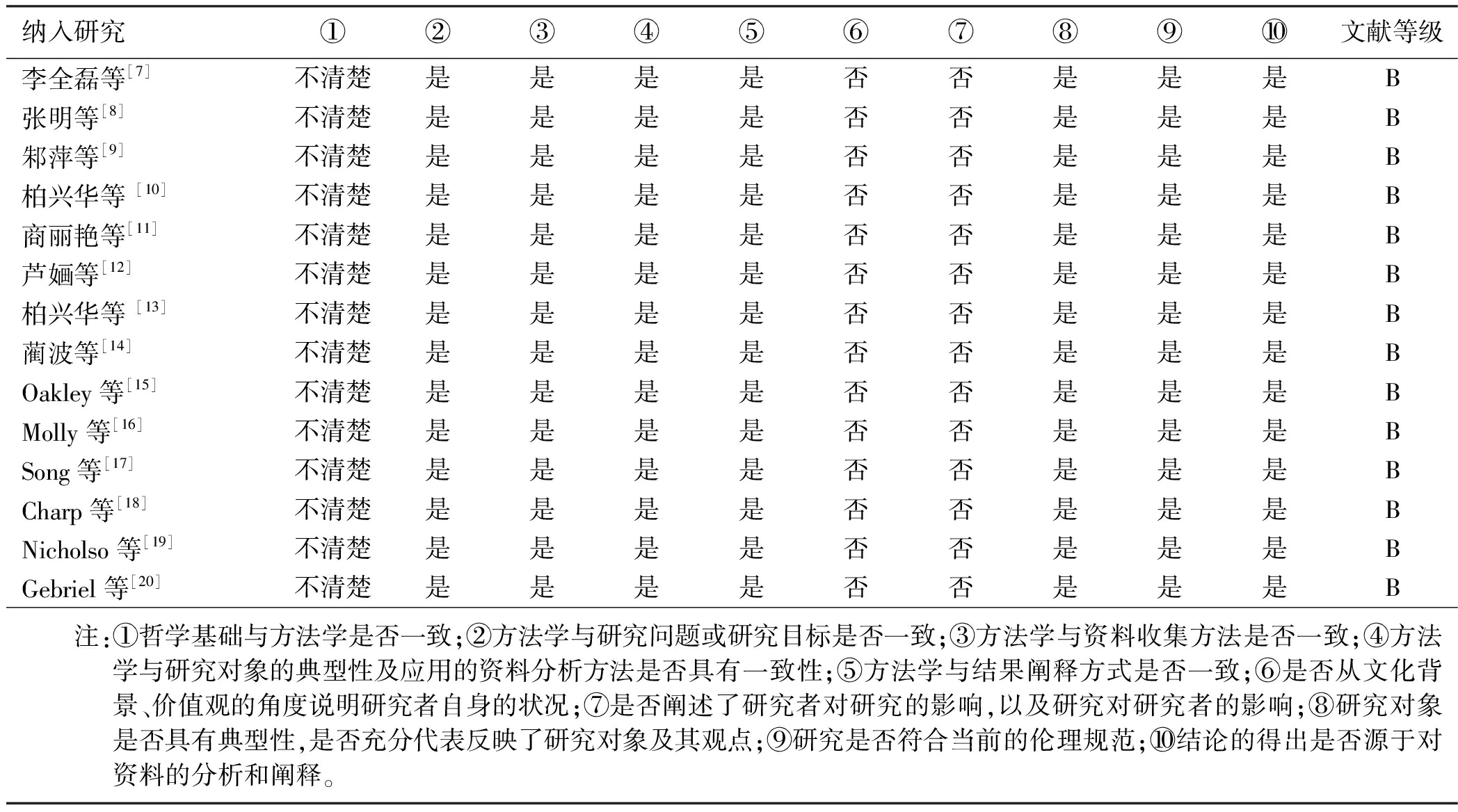

2.2 纳入研究的基本特征和质量评价等级(见表1、表2)

表1 纳入文献的基本特征

纳入文献经质量评价后可知,14篇文献均采用了质性研究方法,但是未找到对于本研究哲学基础的阐述,因而无法明确是否达到质性研究质量评价标准之一“哲学基础与方法学是否一致”的要求。质性研究中,研究者本身作为重要的研究工具而参与其中,对研究过程的推进和研究成果的得出起到重要的作用,而研究者的行为必然受到文化和价值观的影响,但是14项研究中均未阐述研究者的文化背景和价值观等情况,以及研究对研究者的影响,有12篇文献阐述了研究者对于研究的影响和作用。除了上述评价标准各项研究有所欠缺,其他方面基本达标,文献质量等级评价为B级,因而纳入本研究。

表2 纳入研究的质量评价

2.3 Meta整合结果 经反复阅读、理解、解释、分析纳入的14篇文献,研究者提炼出35个研究结果,归纳为7个类别,最终整合为病人使用PICC导管的身心体验、PICC导管给病人带来挑战和影响、病人适应并受益于PICC导管3个整合结果。

2.3.1 病人使用PICC导管的身心体验 病人在PICC置管、治疗、带管、居家维护期间有不同的身体和心理体验。病人主要的正性体验:置管顺利,超出预期(“没那么疼,跟抽血、打针差不多,我血管不好,平时要扎好几针才扎到,今天没想到一次就扎好了”[9]);体会到安全感和人文关怀[“这里的医生(置管者)态度真好,看我紧张,就不断跟我讲话,问我怎么样,还给我擦汗,拍拍我的肩膀”[9]];信任和依赖(“我从不与医生争辩,如果他们告诉做什么,我认为那就是正确的”[18]);认可和期待(“我个人认为这真是最棒发明”[18]);受到家人支持并感恩(“我的妻子在这里看可以了解发生了什么以及我是如何面对的,使人安心”[18])。病人主要的负性身心体验:导管相关信息的压力,部分病人认为信息不足(“要是再多点沟通的时间就好了,有好多问题想问呢”[9]);部分病人认为有些信息十分吓人而不愿接受(“我看那个视频看得有点紧张,有时候什么都不知道反而轻松些”[9]);原发病及相应的治疗带来的压力,最明显的是肿瘤和烧伤病人(“至今我能与之联系(PICC导管)的唯一不好的事情就是我的白血病”[17]);初期的不适感,包括异物感、肿胀感、瘙痒感等(“一开始装上去我觉得这里不舒服,因为这里肿的,有个包的”[12]);不自主和无力感(“已经到了这一步,其他我也不考虑了”[7]),恐惧、紧张、焦虑或者过于敏感(“对未知的恐惧” [18]);担心失败或并发症的产生(“我不能出门,因为担心堵管”[16])。

2.3.2 PICC导管给病人带来的挑战和影响 病人使用PICC导管受到的挑战和影响主要包括使日常生活、治疗和社会关系受到一定的改变和阻碍。体现在:日常生活中的洗澡、穿衣、睡觉、活动与运动等方面均受到了不同程度的影响[“洗澡不是很方便,不能天天洗”[7];亲密关系尤其是亲子关系受限(“儿子扑过来,本来是双手迎接他的,但是看到了右手的管子,就把手下意识地缩回来了”[12]];被迫放弃爱好(“以前我是学校乒乓球队的,打乒乓球可好了,得了病带这个管子,也不能打乒乓球了”[8])。对治疗的影响体现在:导管维护麻烦(“前面就是觉得麻烦不愿意来装”[7]);经济负担(“我在带管期间出现了感染,为了保住这个管子花了很多钱,真的承受不起这种经济负担”[10]);忽视问题、误解现象(“我上次带这个管子时候也出现过类似的症状,所以我就没在意,觉得过几天就好了。后来在这里换药,换药护士说我感染得有点严重,而且带管时间很长了,不能再继续带管了”[8]);并发症处理不当(“病人I因为年轻护士用常规碘伏棉签难以处理PICC穿刺处长出的内容物,然后用针头去挑,结果不小心刺破了PICC导管”[11]);对协同治疗造成一定的干扰(“我放疗时生怕胳膊摆位时管子断裂,得时刻小心,拔掉还可惜,我觉得当时真是个负担”[10])。对社会关系的影响体现在:为家人增添负担(“好多家务活都做不了,真的对不起家人” [13]);社交减少(“要是出门都得戴个袖套,怕别人不小心蹭到,把管子蹭断了。总的来说,社交的一些活动我基本都不参加了”[7]);病人身份的暴露(“我不愿意让别人见到我的管子,我觉得很丢人,使我在人前不得不承认我时刻是个病人”[13])。

2.3.3 病人适应并受益于PICC导管 病人逐渐适应PICC导管的存在,并在很多方面受益于PICC导管的使用。逐渐适应PICC导管体现在:不适感减轻甚至忽略存在(“我几乎感受不到两只胳膊的差别,非常舒适,很轻,几乎感觉不到”[14]);经验积累甚至创新(“这个用保鲜袋,把一头减掉,套进去,把另一头封得紧紧的……它正好根据你手臂的大小,又简便推广吧,我都教他们的”[12]);逐渐自信并乐于承担责任(“来医院换药时护士能主动问我病情,安慰我,使我增加了战胜疾病的信心”[13]);发挥主观能动性自我管理(“你们教我用透明丝袜,我总觉得效果不是很好,容易松,我老伴平时喜欢打毛衣,她就给我织了个袖套”[11]);力所能及减轻家人的负担(“女儿刚参加工作,不想她压力太大,来医院,自己一个人能行的话,我就自己来”[11])。受益于PICC导管体现在:减轻治疗的痛苦(“带管带晚了,血管都坏掉了,但是现在带上这个管,真是舒服啊,太好了,真是后悔没早点置”[8]);病人可以回家接受治疗,回家是最大的补偿(“我知道我快死了,但是这根管子意味着我不必整晚离开家和我的床,这很好”[15]);有带管回归工作的可能(“我中午出院,下午一点就坐回到我的办公桌上”[17]);推荐使用导管、分享并帮助他人(“我现在碰到带管的人,都会跟他们讲我的事,他们也会跟我讲一些经验,通过相互交流又学到了好多”[11]);最终形成坚定的信念和积极的态度(“一直在分院做的,基本上风雨无阻的”[12])。

3.1 病人使用PICC导管的真实体验 本研究对病人使用PICC导管真实体验的14项质性研究进行了系统评价和Meta整合。研究样本为211例,涉及肿瘤、烧伤、血液病、肺囊性纤维化病及其他疾病病人的PICC导管使用体验,纳入研究包括PICC置管、带管治疗、居家维护和拔管(不包括非计划性拔管)等整个过程,因而具有一定的全面性和代表性,较好地了解和整合了病人使用PICC导管全程的真实感受和体验。

研究结果表明,病人在PICC置管、带管治疗和居家维护中既有正性的身心体验(包括:认为置管顺利超出预期体会到安全感和人文关怀,对医护人员的信任、依赖、认可和期待,感受到家人支持并感恩),也有负性的身心体验(包括导管相关信息和原发病带来的压力,置管初期的不适感、不自主、无力感、恐惧、紧张、焦虑、敏感、对置管失败和并发症的担忧)。PICC导管的使用让病人产生了一定的负性感受,对日常生活、治疗、社会关系等产生了一定的挑战和影响,但是本研究绝大多数病人认为受益于PICC导管,其优点大于缺点,即使产生了并发症甚至是非计划性拔管也依然持乐观态度,愿意接受二次置管[7~19]。同时,随着时间的推移和带管经验的增加,病人逐渐适应PICC导管的存在,且受益感显著增加。

3.2 对临床工作的建议

3.2.1 对置管的建议 PICC置管对于病人来讲是一个比较大的应激事件,尤其是没有置管经验的病人,置管前往往会产生紧张、焦虑、担忧、恐惧等负性情绪。因此,医院应加大宣传力度,使病人了解PICC导管的相关知识,护士应重视和评估病人的心理状况,并积极给予疏导,尤其是新技术的运用(心电定位等),一定要跟病人做好解释。研究显示,护患间良好的关系、妥善的沟通、医院和护士的资质和技术、整洁安全的环境、细致全面的术前准备包括构建无菌环境和使用无菌技术、导管相关知识的宣教、病友的成功经验等因素会大大缓解病人的负性情绪[7~19]。值得注意的是,病人对于导管相关信息的需求因人而异(PICC导管可能会发生并发症等不良事件的预告信息会使病人感到恐惧和焦虑),应评估病人对导管相关知识的需求状况,了解病人是否希望最大限度地了解导管相关信息,明确病人最关心的问题;同时应进一步评估病人对相关知识的掌握和了解状况,避免产生误解。置管前的知情同意要尽可能地考虑病人自身的想法和需求,让病人参与决策,赋予病人更多主动权,使病人减少对未知事物的恐惧,加强对未经历事物的掌控。几乎全部的病人在置管及带管治疗初期会产生不适感,但是这种不适感会随时间而逐渐减轻[12,14],这提示医护人员应重点关注病人PICC置管及带管治疗的初期,并给予病人足够的支持。PICC置管除了要考虑病人的血管和皮肤条件,还应综合考虑病人的生活习惯、惯用手、病人更喜欢的置管位置、对美观的需求、冬夏季需求的差别、是否希望家人在置管现场给予支持以及有无其他协同治疗、是否会对其造成干扰(如放疗等),对PICC置管做出更为人性化的决策。

3.2.2 对带管治疗的建议 本研究显示,病人的原发病,尤其是肿瘤的诊断相对于PICC导管对病人的影响更大,这类病人相对于原发病没有特别在意PICC导管的存在。这提示医护人员要关注病人的原发疾病及由此产生的心理问题,给予积极的护理干预,使病人增强战胜疾病的信心,同时也由于这类病人忽视或是没有更多精力关注PICC导管更应引起护理人员的重视,协助病人的治疗并维护好导管,尽量减少并发症的发生及由此给病人带来进一步的伤害。

护理人员应对带管治疗期间的病人做好健康宣教,采取有针对性的、个性化的方式使病人掌握PICC导管的相关知识,并评估病人的掌握情况。鼓励病人表达自己想法、问题和建议,鼓励病人间的相互交流。尽可能地使病人和家属在医院治疗期间掌握居家维护需要的技能,提升导管维护的依从性,保护好导管和做好功能锻炼,及时发现异常情况,进而减少并发症的发生,减少对日常生活和社会关系的影响,提升病人的生活质量。

3.2.3 对病人带管居家维护的建议 治疗间歇期或PICC导管居家接受治疗的病人仍需每周到医院进行导管维护1次,护士应尽可能给病人提供便利及信息支持,加强随访,利用先进的网络工具更好地指导病人的居家导管维护。加强地方和社区医院护士对PICC导管维护的培训,加快培养静脉治疗专科护士,使病人不必每周回到置管医院进行导管维护,减少病人导管维护的麻烦。有研究表明,通过建立医院-社区-家庭一体化的PICC维护网络,可以很好地解决病人维护困难的问题并减少居家维护的并发症[21]。三级甲等医院和地方医院及社区医院联动,更好地为病人的导管维护服务。鼓励病人发挥主观能动性,积极进行自我管理,减轻家人负担,提升自豪感和自信力,有助于导管的维护和疾病康复。本研究纳入的国内研究中,不少病人提到导管维护产生的经济压力,我国PICC置管已经实现医保部分报销,仍然呼吁尽快将导管维护纳入医保范围,减轻病人的负担。

3.3 研究局限性和不足 本Meta整合仅纳入国内外关于病人使用PICC导管的相关体验的中英文文献14篇,尚不足以揭示使用PICC导管的病人在置管、带管治疗和居家维护等全过程的生活体验的全貌。纳入研究多采用现象学研究法和半结构式访谈的资料收集方法,在方法学上显得有些单一;同时经质性研究文献质量评价发现,纳入研究的质量均为B级,这对结果的阐释可能会造成影响。

本研究采用Meta整合的方法,在理解原始质性研究的哲学思想及其方法学的前提下,收集原始研究,归纳汇总产生新的解释,诠释了病人使用PICC导管全程的真实体验并提出了在病人置管、带管治疗、居家维护全程相对应的建议,以期使病人有更多的正性身心体验、更好地受益于PICC导管、减少并发症的发生并提升生活质量。

参考文献:

[1] 王叶,张瑞红.保定市28所二级及以上医院PICC开展现状调查[J].医学理论与实践,2013(14):1952-1953.

[2] 靳英辉,高维杰,李艳,等.质性研究证据评价及其循证转化的研究进展[J].中国循证医学杂志,2015(12):1458-1464.

[3] 袁浩斌.循证护理中质性研究的Meta-整合方法[J].护理学杂志,2012,27(21): 67-69.

[4] Denis W,Downe S.Meta-synthesis method for qualitative research: a literature review[J].Journal of Advanced Nursing,2005,50(2):204-211.

[5] Joanna Briggs Institute.Joanna Briggs Institute reviewers' manual[EB/OL].[2017-06-18].http://joannabriggs.org/assets/docs/sumari/ReviewersManual-2014.pdf.

[6] 胡雁.循证护理学[M].北京:人民卫生出版社,2012:130-141.

[7] 李全磊,颜美琼,林岑,等.肿瘤病人选择留置PICC真实体验的质性研究[J].护理学杂志,2012,27(5):40-42.

[8] 张明,高伟,孙媛媛,等.肿瘤病人经外周静脉中心静脉导管留置期间真实体验的质性研究[J].解放军护理杂志,2014,31(19):1-5.

[9] 邾萍,刘建红,孟爱凤,等.肿瘤病人PICC置管体验的质性研究[J].护理研究,2016,30(6B):2114-2117.

[10] 柏兴华,臧爽.乳腺癌病人放疗期间携带经外周置入中心静脉导管真实体验的质性研究[J].中国全科医学,2014(21):2448-2451.

[11] 商丽艳,董惠娟,徐晓婉,等.化疗间歇期病人PICC导管自我管理体验的质性研究[J].护理研究,2014,28(1A):48-50.

[12] 芦婳,程云,夏文兰,等.PICC带管病人生活体验的质性研究[J].护理研究,2013,27(6C):1865-1868

[13] 柏兴华,苏兰若.肺癌病人携带PICC导管放化疗协同治疗期间真实体验的质性研究[J].中国医学工程,2013(3):181-183.

[14] 蔺波,蔡蕊,唐英.心电图引导PICC尖端定位置管患者真实体验的质性研究[J].中华现代护理杂志,2016,22(8):1094-1097.

[15] Oakley C,Wright E,Ream E.The experiences of patients and nurses with a nurse-led peripherally inserted central venous catheter line service[J].European Journal of Oncology Nursing,2000,4(4):207-218.

[16] Molloy D,Smith LN,Aitchison T.Cytotoxic chemotherapy for incurable colorectal cancer: living with a PICC-line[J].Journal of Clinical Nursing,2008,17(18):2398-2407.

[17] Song C,Oh H.Burn patients' experience of peripherally inserted central catheter insertion: analysis of focus group interviews from a South Korean burn center[J].Burns,2016,42(7):1439.

[18] Sharp R,Grech C,Fielder A,et al.The patient experience of a Peripherally Inserted Central Catheter (PICC): a qualitative descriptive study[J].Contemporary Nurse,2014,48(1):26-35.

[19] Nicholson J,Davies L.Patients' experiences of the PICC insertion procedure[J].Br J Nurs,2013,22(14):S16.

[20] Gabriel J.What patients think of a PICC[J].Journal of Vascular Access Devices,2000,5(4):26-29.

[21] 罗红,任道琼,谭静,等.医院-社区-家庭一体化PICC维护网络模式的构建与实施[J].护理学杂志,2013,28(14):16-18.

Cui Bo,Fu Rong,Zhang Ziyan

(Nanjing Drum Tower Hospital,The Affiliated Hospital of Nanjing University Medical School,Jiangsu 210093 China)

摘要:[目的]分析总结病人使用经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)的真实体验,为更好地指导病人使用PICC导管、减少并发症及更好地开展临床PICC相关工作提供科学依据。[方法]检索PubMed、EBSCO、Web of Science、The Cochrane Library、JBI Library、中国知网、万方、维普、中国生物医学文献数据库,检索时间截至2017年6月。谨慎的文献质量评价之后,整合与分析PICC导管使用者真实感受的主题。[结果]共纳入14篇文献,其中中文8篇,外文6篇。将研究结果重新分析整合后,得出35个结果,合并为7个类别,并综合成病人使用PICC导管的身心体验、PICC导管给病人带来的挑战和影响、病人适应并受益于PICC导管3个整合结果。[结论]临床护理工作者应关注病人PICC置管、带管等整个过程的感受,了解病人的真实体验和需求,并及时、有针对性的为其提供帮助,使PICC的使用效果发挥到最大,使用PICC导管提升病人的生活质量。

关键词:经外周静脉置入中心静脉导管;真实体验;质性研究;系统评价;Meta整合;护理;身心体验

中图分类号:R47-05

文献标识码:A

doi:10.12102/j.issn.1009-6493.2018.11.029

文章编号:1009-6493(2018)11-1773-06

基金项目 2010年国家临床重点专科建设项目单位,编号:卫办医政涵[(2011)872]

作者简介 崔博,硕士研究生在读,单位:210093,南京大学医学院附属鼓楼医院;傅荣(通讯作者)单位:210093,南京大学医学院附属鼓楼医院;张子嫣单位:210008,南京大学医学院。

引用信息 崔博,傅荣,张子嫣.病人使用PICC导管真实体验研究的系统评价和Meta整合[J].护理研究,2018,32(11):1773-1778.

(收稿日期:2017-08-24;

修回日期:2018-05-22)

(本文编辑 孙玉梅)